スーパーフォーミュラ 2025年第3・4戦 モビリティリゾートもてぎ spotter guide

レースフォーマット

■レース距離:第3戦<4/19(土)> 158.445km(もてぎロードコース4.80138km×33周 14時50分スタート予定)

第4戦<4/20(日)> 177.651km(もてぎロードコース4.80138km×37周 14時55分スタート予定)

(ともに、最大レース時間:1時間15分 中断時間を含む最大総レース時間:2時間)

■タイムスケジュール:土曜日、日曜日の各日、午前中に公式予選、午後に決勝レースを行う週末2レース開催となる。「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則」第6条4項における「1大会2レース制」に該当。この場合、2戦それぞれのレース距離は最短110km、最長300kmとされる。

ちなみに

• 先頭車両が2周回を完了する前にレースが中止された場合、レースは成立せず、選手権得点は与えられない。

• 先頭車両が2周回を完了し、走行距離がレース距離の75%(小数点以下切り捨て)未満でレースが終了または中止された場合、レースは成立、選手権得点は1/2となる。

• 先頭車両がレース距離の75%を完了した後に終了または中止となった場合、レースは成立、選手権得点は全てが与えられる。

今回の2戦でこの「75%」に該当するのは、第1戦が25周、第2戦は28周。

金曜日(3/7)午前(11時〜)・午後(14時〜)それぞれ60分間の専有走行枠(午後のセッションに続いて5分間のスタート練習)が設けられている。

■予選方式:ノックアウト予選方式 (「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則」第24条に規定)

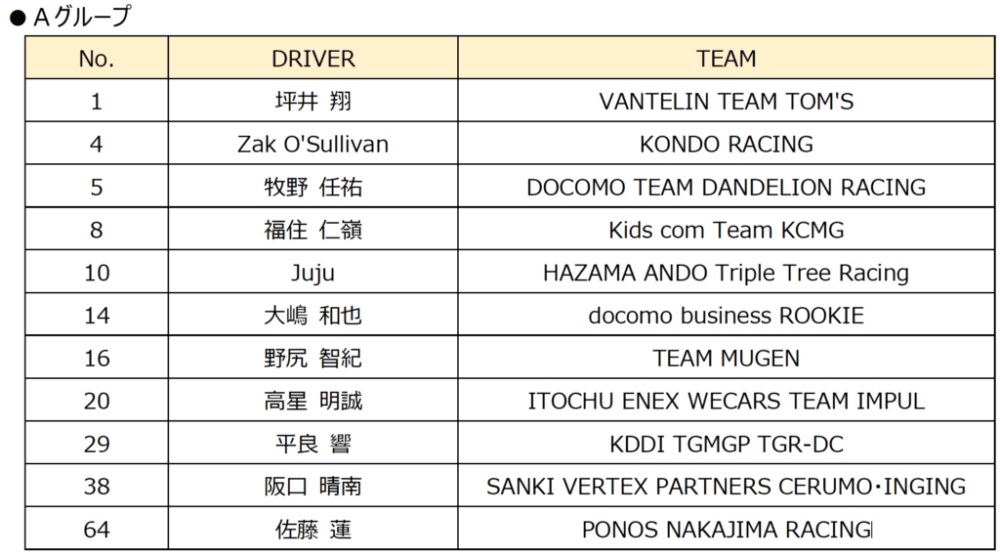

2グループ(A組・B組)に分かれて走行する公式予選Q1、そのそれぞれ上位6台・計12台が進出して競われる公式予選Q2の2セッションで実施される。

4月19日(土)は9時20分から、3月9日(日)は9時10分から、実施予定

⚫︎予選Q1はA組10分間、5分間のインターバルを挟んでB組10分間。そこから10分間のインターバルを挟んでQ2は7分間の走行。

⚫︎公式予選Q1のグループ分けは主催者(JRP)が決定する。基本的には前戦終了時点のドライバーズ・ランキングの上位から振り分ける形で。ただし参加車両が複数台のエントラントについては、少なくとも1台を別の組分けとする。

⚫︎第1戦Q1の組分けは…

⚫︎Q2進出を逸した車両は、Q1最速タイムを記録した組の7位が予選13位、もう一方の組の7位が予選14位、以降交互に予選順位が決定される。

⚫︎Q2の結果順に予選1~12位が決定する。

⚫︎ 各セッション終了直前にアクシデント等で赤旗提示、走行が中断された場合は、コースインして1周し、次の周回でタイムアタックが可能な残り時間を設定して再開する。(スーパーフォーミュラの慣例)

■タイヤ:横浜ゴム製ワンメイク

ドライ1スペック, ウェット1スペック

■タイヤ使用制限:ドライ(スリック)

2025年全日本SF選手権統一規則・第23条2項には、「競技会期間中を通じ、1レース、車両1台あたりに使用できるドライタイヤは最大6セットとする」と規定されている。

■決勝中のタイヤ交換義務:あり

⚫︎スタート時に装着していた1セット(4本)から、異なる1セットに交換することが義務付けられる。

⚫︎第1戦:先頭車両が10周目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入る前までに実施すること。

⚫︎第2戦:先頭車両が1周目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入る前までに実施すること。

(もてぎロードコースの第1SCラインは、セカンド・アンダーブリッジを抜け、左コーナー直前でピットロードが分岐する所・コース路側に引かれた白線。ちなみにピットロードを出てコースに合流する位置を規定する第2SCラインは、本コース上に引かれたピットロードの延長を示すラインが終わった先、1コーナー寄りの路側に引かれた白線)

⚫︎タイヤ交換義務を完了せずにレース終了まで走行した車両は、失格。

⚫︎レースが赤旗で中断している中に行ったタイヤ交換は、タイヤ交換義務を消化したものとは見なされない。ただし、中断合図提示の前に第1SCラインを越えてピットロードに進入し、そこでタイヤ交換作業を行った場合は交換義務の対象として認められる。

⚫︎レースが(31周を完了して)終了する前に赤旗中断、そのまま終了となった場合、タイヤ交換義務を実施していなかったドライバーには競技結果に40秒加算。

⚫︎決勝レースの中でウェットタイヤを装着してコースインした場合、このタイヤ交換義務規定は適用されないが、ウェットタイヤが使用できるのは競技長が「WET宣言」を行なった時に限られる。

今戦でのドライタイヤ運用は、まず2月の鈴鹿公式テストの際に供給された「2025年仕様」のタイヤ、1車あたり6セットのうち3セットが開幕2連戦(土・日)への「持ち越し」扱いとなり、そこから第1戦、第2戦のそれぞれに3セットが供給されている。各車この中から走行履歴の少ないものを3セット選んで、今回のもてぎの「持ち越し」タイヤとしているはず。そして金曜日1時間×2回の占有走行はこの中から選んで履かせて、チームのファクトリーで“仕込んで”きた「持ち込み」セッティングの確認から入ることになる。

今季、このコースでの4輪レースとしては3月下旬のスーパー耐久以来であり、4輪のスポーツ走行も前週末にあった程度なので、金曜日の段階でコースの路面コンディションは汚れが乗っていることも含めてかなりグリップが低く、この後2日間の予選+決勝でのタイヤ状態、マシンの挙動などを確かめようにも、とくに午前中の60分は条件がかけ離れている。しかし前戦の鈴鹿でも同様だったにも関わらず、金曜日の2度のフリー走行時間枠では毎回終盤に予選アタックのような周回を試したチーム&ドライバーがほとんどだった。路面変化と、翌日の予選の時間帯の路面温度などを考えると、金曜日は2回の走行枠、60分間の半分を過ぎたあたりで一度、クイックラップの車両挙動とタイムを確かめておきたいところではある。

ただ持ち越しタイヤの状態を思い巡らすと、どこも新品はほとんど残っていないか、2月テストからうまくローテーションして1セット残しているかどうか。そのあたりも考えると、金曜日は2回の枠のほとんどを走行履歴の少ないユーズドセットで走り、できればロングランもして、最後にタイム出し、というプログラムにするのが堅実かと思われる。

鈴鹿は東コースの路面を再舗装(オーバーレイ)したことで、タイヤのトレッドゴムへの「攻撃性」が多少弱くなったらしく、タイヤの骨格素材が多少変わり、たわみや踏ん張りの過渡特性が少し変わったと思われる「2025年仕様」を初めて実戦で履いたSF開幕2連戦も、だが、その後に開催されたF1日本GPでも、タイヤの“もち”が良くなった、流行りの言葉で言うと「デグラデーション」、すなわち周回を重ねる中で現れるグリップの低下〜ラップタイムの落ち込み傾向が現れるまでの走行距離が伸びる傾向が見受けられた。もてぎに関してはどうなるか、これもまた「まだ不明」であって、さらに予測を難しくするのは、コロナ禍ただ中だった2021年が10月開催だった以外、2022年(週末2連戦)、2023年、2024年とここでのSF戦はいずれも8月中下旬の盛夏の中。私のメモを開いてみても、決勝レースの時間帯は気温30℃以上、路面温度も陽が翳っていても40℃を越える状態だった。この週末は、土曜日は夏に近い気温になると予想されているが、それでもレース時の路面はどうなっているか…。そこまでを思い描きつつ、フリー走行でデータを収集してゆく必要がある。

レースディになれば、各日に3セットずつ供給される新品タイヤを、まずは朝の予選から投入。Q1、Q2で各1セット。もちろん、Q2進出を逃した9車は決勝に向けて新品2セットが残る。そしてもてぎは、コースイン〜1周して戻るだと2分前後なので、Q1、Q2ともにセッション開始直後に“下見”の1周に出て行くドライバーが多くなりそう。もちろんそこで履くのは土曜日は持ち越しの中から。日曜日は前日の予選で履いた「1アタック品」が基本。そこで新品タイヤを装着してコースイン。ここでウォームアップラップを何周にするか。昨年は8月、路面温度40℃越えでもアウトラップだけ、と、アウトラップ+もう1周に分かれたが、今戦は朝からの予選で路面温度も低くなるから、2周じっくり暖めてからアタックへ、が主流になりそう。

午後の決勝レースでは2セットを履き替えて使うことが規定されているわけで、少なくとも1セットは新品、もう1セットは予選で履いた「1アタック品」というのが定番。今季は週末2レース制の場合、土曜日はレース距離短め+タイヤ交換10周完了以降、日曜日はレース距離ちょっと長め+タイヤ交換1周目以降、と異なるフォーマットになった。

鈴鹿での第1戦は、ちょうど10周完了にかかるタイミングでSC導入。当然のようにそこで全車ピットロードに飛び込み、2カー・エントリーのチームで2車が相前後して走っていたチームは、後方にいた車両が1台目のタイヤ交換を待つ「ダブルストップ」となって、野尻、牧野、福住、山下といった面々が順位を落とした。これで上位を争う車両が半減した形であり、いかにも興を削いだ。今回はこんなことが起こらないといいのだが。

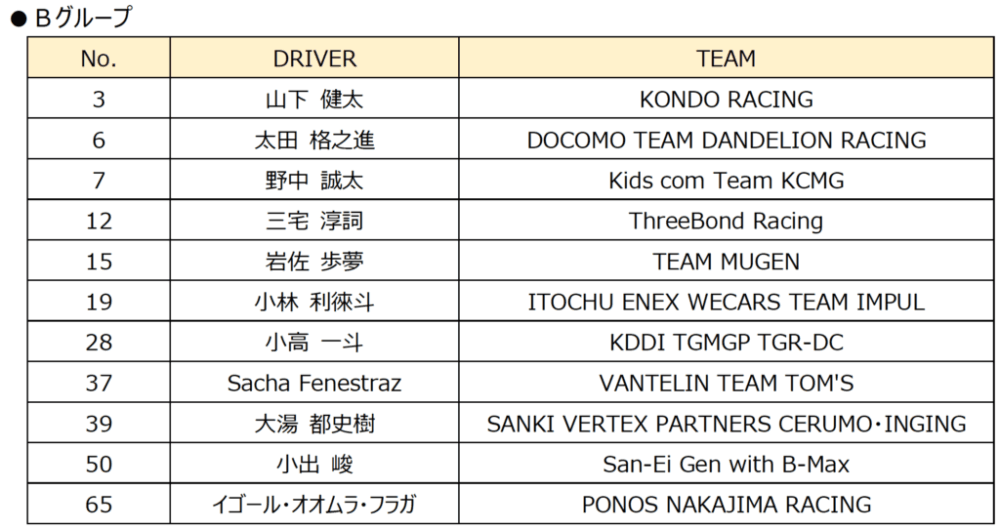

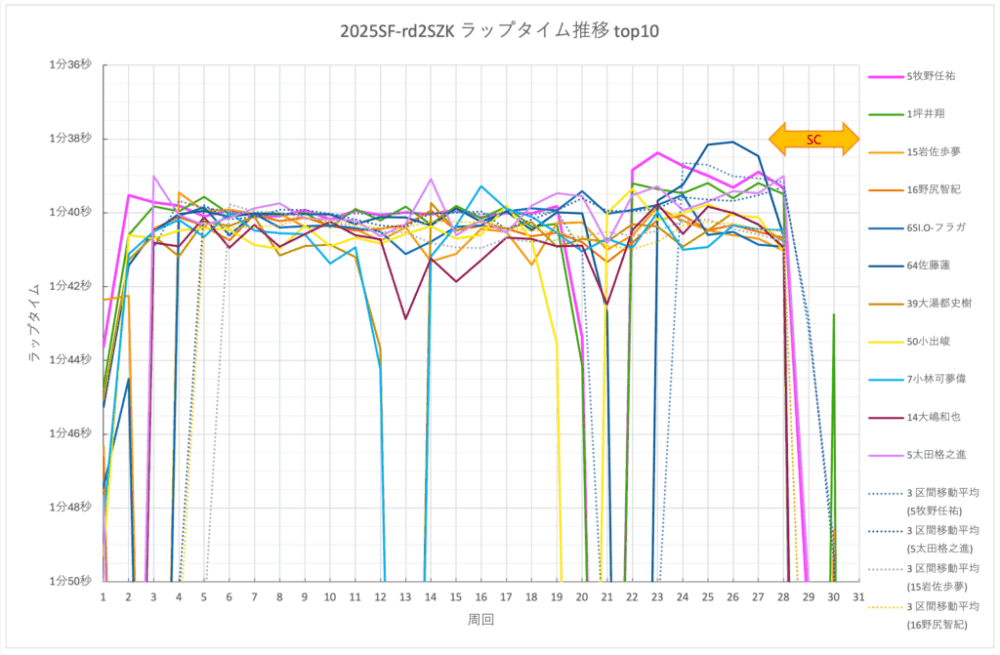

日曜日のちょっと長めレース、「1周完了でタイヤ交換可」については、鈴鹿での第2戦では1周完了で、野尻、太田、福住、大嶋、阪口が、2周完了で岩佐、小高が挑戦。その後のラップタイム推移と順位を追ってみると、結果としてはトップをキープして20周、120km弱で履き替えた牧野が優勝。同じチームの太田はタイヤ交換直後、燃料重量もまだ多めの1周で“一撃”グリップを使い、その後も岩佐との競り合いから振り切ろうとする周回、さらに僚友・牧野のピットストップ前後、その後、SC導入直前の周回と、要所要所で速いラップを刻んでいる。残り3周がSCフィニッシュにならずバトルが続いていたらデグラデーションが顕著に発現したかはわからないままになったけれど、この日のレースではダンデライアン・チームのセットアップが、タイヤ1セットで最速ペースを維持しつつフルレース距離を走れる可能性を持っていたことが現れている。一方、直接のライバルだったチーム無限の2車は、さすがに野尻は1セットをレース距離マイナス1周持たせつつ、その中で凹凸に少ない、できるだけ速いペースを守っているが、岩佐は途中にペースダウンも現れていて、この日、レースペースがもうひとつ足りないセットアップだったことがうかがえる。

も含めて20〜22周でペースダウン(デグラデーション)の気配が見え、最終盤の4周、SCが入らなければ…。

この第2戦の正式結果・最下段に記されていた「競技長に訓戒(不適切なSC運用)」という一文について触れておくなら…。28周目進行中、オサリバンがターン2〜3外側にコースアウトして停まり「SC」出動が発せられた時のSCコースインが遅れ、トップ、2番手の前に出られず(5牧野、6太田の2人は、「SC」ボード提示・点灯の中、本来なら減速してSCと合流すべきところ、メインストレート終端で280km/hまで加速しつつピットロード出口にいたSCの横を通過していることが、SFgoで確認できるが)、3番手以降が後方に付いたところで、即ちに追い越させて待機しつつ走行、次の周回で先頭車両から隊列を整えるべきだったこと。さらに最終周回に至り、隊列を先導してきたSCは計時ライン手前でピットロード側に退避するのだが、そこでの指示が曖昧で先頭車両以降が加速、第1SCライン手前で先頭車両がSCを追い越しかけたこと(どんな状況でもFIA競技規則・付則H項=サーキットにおける安全関連に則ったSC運用の中で、第1SCライン手前でSCを追い越すことは認められていないのだが)。これらの状況に対してのもの、とのこと。

今回のイベントは「2&4」。すなわち日本国内のモーターサイクル・ロードレースの最高峰、JSB1000クラスが併催となる。こちらは土曜日に予選、日曜日に。タイヤはブリヂストンとダンロップの2メイクであり、コーナーによっては2本のタイヤラインが幅を持って形成される4輪とは、タイヤが描く軌跡が交差する。それによる車両運動への影響は2輪車の方が大きいと思われる。もうひとつ、ポルシェ・カレラカップ・アジアも併載され、こちらは土曜日に予選・決勝、日曜日に決勝。こちらはタイヤメイクスはミシュランで、SFとはコーナーでの車両旋回軌跡が少し異なり、またドライバーによっても幅があると思われ、SFのブレーキング〜コーナリングのタイヤグリップの細かな変動に影響があるかもしれない。

■タイヤ使用制限:ウェット 1レース、車両1台あたりに使用できるウェットタイヤは最大6セット

■走行前のタイヤ加熱:禁止

■決勝レース中の燃料補給:禁止

■燃料最大流量(燃料リストリクター):90kg/h(121.7L/h) *ガソリンの性状(ブレンド)は地域と季節によって異なる。今戦の公式通知「ガソリン性状」に記された比重の値は「0.7398」。

⚫︎燃料リストリクター、すなわちあるエンジン回転速度から上になると燃料の流量上限が一定に保持される仕組みを使うと、その効果が発生する回転数から上では「出力一定」となる。出力は「トルク(回転力、すなわち燃焼圧力でクランクを回す力)×回転速度」なので、燃料リストリクター領域では回転上昇=時間あたり燃焼回数の増加に対して1回の燃焼に使える燃料の量が減るので、回転速度に反比例してトルクは低下する。つまり一瞬一瞬にクルマを前に押す力は減少しつつ、それを積み重ねた「仕事量」、つまり一定の距離をフル加速するのにかかる時間、到達速度(最高速)が各車同じレベルにコントロールされる、ということになる。

⚫︎NRE(Nippon Racing Engine)導入直後の2014年は最大流量100kg/h(8000rpm以上)、2015年からは95kg/h(7600rpm以上)に設定され、以降、2020年まで鈴鹿と富士ではこの流量値が設定されてきた。2021年からはこの2つのコースでも他と同じ90kg(7200rpm以上)の設定に変更されている。

⚫︎もてぎにおける現在のSFのコースレコードは、2021年第6戦の予選Q1(10月16日 曇り・気温20℃・路面温度24℃)で野尻智紀がマークした1分29秒757。すなわちSF19(ダウンフォースは現用SF23より大きい)でのもの。

SF23エアロに切り替わってからは、2023年第6戦予選最速が野尻の1分31秒955(Q2)。2024年第5戦予選では山下健太の1分31秒995(予選)。

■オーバーテイク・システム:最大燃料流量10kg/h増量(90kg/h→100kg/h)。

作動合計時間上限:200秒間

ステアリングホイール上のボタンを押して作動開始、もう一度押して作動停止。

一度作動→オフにした瞬間からの作動不能時間(インターバルタイム)は、もてぎは120秒。

⚫︎OTS作動時は、エンジン回転7200rpmあたりで頭打ちになっていた「出力」、ドライバーの体感としてはトルク上昇による加速感が、まず8000rpmまで伸び、そこからエンジンの「力」が11%上乗せされたまま加速が続く。ドライバーが体感するこの「力」はすなわちエンジン・トルク(回転力)であって、上(燃料リストリクター作動=流量が一定にコントロールされる領域)は、トルクが10%強増え、そのまま回転上限までの「出力一定」状態が燃料増量分=11%だけ維持される。概算で出力が60ps近く増える状態になる。すなわちその回転域から落ちない速度・ギアポジションでは、コーナーでの脱出加速から最終到達速度までこの出力増分が加速のための「駆動力」に上乗せされる。

⚫︎ドライビングとしては、直線全体の加速(余裕駆動力)が強まり、先に待っているコーナーへのアプローチで速度が高まる、ということは、ブレーキングはその分だけ手前から始めないと、そのコーナーにターンインし、旋回することができる速度まで減速できない。OTSを作動させた時にはこの感覚の調整も要求される。

✔︎後方を追走している側は、前走車がOTSを発動させれば加速が段付き状に強まるので、それがわかり、どう対応するかを判断することは可能なはず。先行する側は、「ここで使ってきそうだ」と思ったら“ディフェンス”OTSを発動させる手もあり、実際にそうしたケースが増えているが、後続車両のドライバーは早めにOTSを切ると、お互いの作動不能時間が終わるのが自車のほうが早くなるので、そこで仕掛ける、といった駆け引きが生まれている。

✔︎このオーバーテイク・システム(OTS)の発動を知る方法としてはSFgoアプリのテレメトリーデータになるのだが、それぞれの車両を選択表示させた上で、その画面を注視することが必要。しかしそこにアプリ上の伝送遅れ時間が、通信環境にもよるが、何十秒間かある。

✔︎チームとドライバーの無線交信の中で、直前・直後の車両のOTS関連情報を知らせる、問い合わせるケースが多くなっている。ドライバーからは「(直接競い合っている)車両・ドライバーがOTSを発動させたかを問い合わせる交信もあるが、SFgoの伝送遅延時間では、即応が難しい。むしろ「残り何秒?」が、競争の組み立ての中では意味が大きい。

✔︎ロールバー前面LEDは、当初、緑色。残り作動時間20秒からは赤色。インターバルタイム中の点滅も引き続き表示される。残り時間がなくなると消灯。作動の状態にある時は、ロールバー上とリアのLED表示は「遅い点滅」。車両電源ONでエンジンが止まっていると、緑赤交互点滅。また予選アタック時にドライバー自身がその意思を外部に表示したい時には、このLEDを点滅させる「Qライト」機能も使用可。

で、もてぎという舞台では…

⚫︎言うまでもなく、コースの中で最も長い直線=全開(これはスロットルバルブ開度を指して言う言葉なので、正確には「全負荷&燃料リス取りクター作動状態」)が続き、OTSによる出力増大効果が明確に現れるのは、ヘアピンを立ち上がってダウンヒルストレートを駆け下り、90度コーナーに飛び込む、までの区間。一昨年第8戦の終盤、10周完了でタイヤ交換した関口vs.30周まで“引っ張って”フレッシュタイヤに履き替え2車をパスして背後に迫った平川の超接近戦の中でも、それぞれにこの区間でOTSを“撃ち合い”ながら、次の周では作動負荷状態で…という攻防が演じられた。この最有効区間での使用は基本だが、しかし同時に撃ち合ったのでは攻める側としてはオーバーテイクに至らず、先行車と発動周回をずらすとか、手前のV字コーナーぐらいから作動させて差を詰めるのに使う、などの駆け引きが欠かせない状況になっている。

⚫︎スタートやリスタートからの接近状態の中で順位を上げようとOTSを使うのはセオリーとも言えるが、逆にもてぎはコース前半が短い直線と回り込みターンの組み合わせ。脱出加速ではOTSが効果を発揮しても並びかけるまでで並走旋回になってしまうと追い越しまでは難しく、接触のリスクが増え、競り合いでペースが落ちると後続に詰め寄られる。とはいえスタート直後の接近戦の中では、コーナー蹴り出し加速で追いつかれるのも苦しいので、攻防どちらのポジションでも、2コーナー立ち上がりから5コーナーに入るブレーキングまではOTSを使っておくドライバーが増えそうではある。

⚫︎その一方で、接近戦の中でセクター1をOTS作動で競り合った車両が、その先のダウンヒルストレートでは作動不可状態にあるところで、さらにその直後に付けていた車両がOTSを使ってオーバーテイクに成功する。あるいは前を行く車両がダウンヒルストレートでOTSを作動、90度コーナーでオフにして作動不可にある状態で、直後の車両がメインストレートから1-2コーナーを立ち上がり3コーナーまでOTSを作動させると、この短い加速区間でもオーバーテイクが可能、という事例もあった。

⚫︎2023、2024年のレースラップは、フレッシュタイヤの“一撃”を使った1、2周で94秒台の半ば、コンスタントラップで95秒台後半〜96秒台あたりであり、インターバルタイムが最も長い120秒間なので、OTSを作動オフにしてから1周してきてさらに24〜25秒先のポイントまでは再作動できない。もてぎの計時区間(セクター)は4つに分けられていて、セクター1・24秒前後、セクター2&3・25秒前後、セクター4・21秒、というあたりが近年の実績であり、ということは、例えばダウンヒルストレート終端までOTSを使ってオフにした場合、次の周回は作動不可、その次の周回のセクター1の中間地点、つまりに1-2コーナーを旋回・立ち上がった先でやっと次の発動が可能になる。逆に、ヘアピン立ち上がりから作動させたい場合は、その2周前の5コーナーへのアプローチ=減速開始のタイミングではオフにしている必要がある。いずれにしても、OTSをオフにしてからの作動不可時間が「1周と4分の1」に延びたことで、立て続けに使う場合の作動開始点が1周+「セクター一つ分とさらにもう少し」先になった、ということだと理解して、「どこで止めるか」により着目すると面白味が増しそうだ。

■決勝レースでの燃料搭載量:車両側の最大容量は95Lで、これを“満タン”状態まで積んだ場合のガソリンの重量は 71.25kg。燃料補給なし・レース距離短縮の現状では、最大でも90Lほどにタンク容量を抑えている(ガスバッグ内に「容量調整ボール」を入れる。

燃料リストリクター)の設定90kg/hでのレースでは、従来実績から推定して2.5km/L(3.4km/kg)程度で走れそうだと仮定すると、レース距離158.5kmだと63.4L(46.9kg)、177.7kmだと71L(52.6kg)を消費する計算になる。OTS作動200秒分が0.76L(0.56kg)、これにピットからグリッドまでの1周とフォーメーションラップ1周、そしてフィニッシュ後に戻ってくる1周、合わせて3周の低速周回に必要な燃料量(仮に3L, 2.2kgとする)、さらに統一規則にある「全ての走行セッション終了後レース終了後、車両から1.0Lの燃料サンプルを抽出できなければならない」の分(1.0L, 0.74kg)を加えると、土曜日の第1戦では68.2L, 50.4kg、日曜日の第2戦では75.6L, 55.9kgあたりが、レース“出撃”時の搭載燃料最少量となるはずだ。

この前提条件だと、1周あたりの燃料消費量は1.92±L。10周で19kgほど燃料重量が軽くなってゆく計算になる。

◆レース中のタイヤ交換ピットストップについて

■ピットレーン速度制限:60km/h

■レース中ピットレーン走行+停止発進によるロスタイム: およそ20秒(近年のもてぎでのレース状況から概算した目安程度の値。ピットロードが比較的低速で切り返すビクトリーコーナー手前で分岐し、1コーナー手前で合流するレイアウトのため、国内サーキットの中ではかなり短い)。ピットストップによって”消費”される時間はこれに作業の静止時間が加わり、コースインしてから履き替えたタイヤが作動温度域に達するまでのロスタイム(1秒程度と考えておけばよさそう)が加算される。

これにピット作業のための静止時間、現状のタイヤ4輪交換だけであれば7〜8秒を加え、さらにコールド状態で装着、走り出したタイヤが温まって粘着状態になるまで、路面温度にもよるが半周、セクター3にかかるあたりまでのペースで失うタイム、おおよそ1秒ほどを加えた最小で30秒、若干のマージンを見て32〜33秒ほどが、ピットストップに”消費”される時間となる。言い換えれば、ピットタイミングが異なる車両同士では、この「ミニマム32〜33秒」が、順位変動が起こるかどうかの目安になる。

■ピットストップ: ピットレーンでの作業が認められる要員は6名まで。ただし1名は「車両誘導要員」として、いわゆる“ロリポップ“を手にしての誘導に専念することが求められる。したがってタイヤ交換に関われるメカニックは5名となる。この人数の中でタイヤ交換以外の作業時間を削り取るべく、前側のジャッキアップを自動化。車両ノーズの進入を接触センサーなどで検出し、圧縮窒素ボンベからのガス圧力で伸縮するシリンダーを伸ばしてリフトさせる。後側は人手で空圧ジャッキ挿入後、リフトを自動化。どちらも空圧を抜けば車両重量でジャッキが“落ちる”。各チームのメカニック・グループの設計製作なので、車両検知・リフトのメカニズムがそれぞれに異なる。前側に自動上昇ジャッキ、後のジャッキ(これも空圧作動が普及)の挿入・上昇の作業に1名が付き、残り4名は各輪の場所で待機して車両が滑り込んできたら一気に4輪交換に入る。前輪側の一人が作業終了して移動、反対側の作業完了を確認した瞬間にフロントジャッキを落とし、リアは専任者が同様にジャッキダウンして、発進…という流れが一般的。このあたりは、各チームの知恵と練習の成果が現れるところ。

(両角岳彦)