スーパーフォーミュラ 2025年第10・11・12戦 第24回JAF鈴鹿グランプリspotter guide

■レース距離

第11戦<11/22(土)PM> 156.789km (鈴鹿サーキット 5.807km×27周・14時30分スタート予定)

(最大レース時間:1時間15分 中断時間を含む最大総レース時間:2時間)

第10戦<11/23(日)AM> 110.333km (鈴鹿サーキット 5.807km×19周・9時50分スタート予定)

(最大レース時間: 50分 中断時間を含む最大総レース時間: 1時間15分)

第12戦<11/23(日)PM> 180.017km (鈴鹿サーキット 5.807km×31周・14時30分スタート予定)

(最大レース時間:1時間15分 中断時間を含む最大総レース時間:2時間)

■タイムスケジュール

今大会は、第10戦(富士スピードウェイ)が霧による視界不良のため決勝レースがスタートできなかったことで、その代替開催が追加され、週末2日間に3レースが行われる。

土曜日は午前中に本来の第11戦の予選に加えて第12戦の予選も実施、午後に第11戦決勝、日曜日は午前中に第10戦決勝代替レース(予選結果・スターティンググリッドは10月12日・富士スピードウェイでの結果が持ち越される。「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則」第6条項における「レース距離」で最短の110km)、午後に第12戦決勝、というスケジュールが組まれている。

ちなみに

- 先頭車両が2周回を完了する前にレースが中止された場合、レースは成立せず、選手権得点は与えられない。

- 先頭車両が2周回を完了し、走行距離がレース距離の75%(小数点以下切り捨て)未満でレースが終了または中止された場合、レースは成立、選手権得点は1/2となる。

- 先頭車両がレース距離の75%を完了した後に終了または中止となった場合、レースは成立、選手権得点は全てが与えられる。

今回、この「75%」に該当するのは、第11戦が21周、第10戦が15周、第12戦は24周。

金曜日(11/21)午前(11時10分〜)・午後(14時10分〜)それぞれ60分間の専有走行枠(午後のセッションに続いて5分間のスタート練習)が設けられている。

■予選方式

前述のように今大会では第11戦、第12戦のための予選が行われる。

11月22日(土) 第11戦・予選が8時00分〜、第12戦・予選が10時05分〜の予定

ノックアウト予選方式 (「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則」第24条に規定)

2グループ(A組・B組)に分かれて走行する公式予選Q1、そのそれぞれ上位6台・計12台が進出して競われる公式予選Q2の2セッションで実施される。

- 公式予選Q1はA組10分間、5分間のインターバルを挟んでB組10分間。そこから10分間のインターバルを挟んでQ2は7分間の走行。

- 公式予選Q1のグループ分けは主催者(JRP)が決定する。ただし参加車両が複数台のエントラントについては、少なくとも1台を別の組分けとする。本来なら「前戦までのドライバーズ・ポイントが多い者から順に振り分け」なのだが、第10戦が終わらずに第11戦の、さらに第11戦も終わらないまま第12戦のQ1組分けを決めることになる。それぞれの組み分けメンバーについてはSFオフィシャルサイト、モータースポーツ専門サイトなどを参照されたい。

- Q2進出を逸した車両は、Q1最速タイムを記録した組の7位が予選13位、もう一方の組の7位が予選14位、以降交互に予選順位が決定される。

- Q2の結果順に予選1~12位が決定する。

- 各セッション終了直前にアクシデント等で赤旗提示、走行が中断された場合は、コースインして1周し、次の周回でタイムアタックが可能な残り時間を設定して再開する。(スーパーフォーミュラの慣例として/鈴鹿の場合は3分)

このイレギュラーな「週末3連戦」、タイムスケジュールからだけでもかなり厳しく、難しい2日間になることが予想される。つまり、まずは第11戦の予選が朝8時から、で、気象予想によれば週の後半から冷え込み、この日の最低気温は5〜6℃。前日2時間のフリー走行でラバーインを含めて路面はある程度までグリップが得られる状態になるものと思われるが、朝方の放射冷却で結露するとその効果も薄れ、とくにQ1・A組は全く予測できない路面に遭遇することになる。3月8日の開幕戦・予選が9時50分開始で気温8℃、路面温度11℃だったが、それよりも低温環境でのアタックになりそう。エンジニアがどこまでタイヤと路面の摩擦状態を予測し、それに合わせたセッティング、とくに脚をどのくらい動かすか(摩擦力が低い時は動かした方が良い)を組むか、が第一の鍵。と言っても「賭け」に近いが。タイヤのウォームアップは、アウトラップ+2周が基本か? コース&マシンチェックのために開始と同時にコースインも必須だろうが、ピットアウト→インではなく、そのまま走り続ける、という選択もありうる。そしてドライバーはタイヤの暖め方の巧拙に加えて(それにはエンジニアリングチームのサポーツも不可欠)、そこで現れるグリップに応じたドライビングができるか、ということになるけれど…。さらにその後には (何もなければ…)1時間40分ほどのインターバルの後に第12戦の予選が控えている。ということは、クラッシュ厳禁、で、掴みにくく、刻々変化していく路面でアタックを決めなければならないわけで。もちろん午後の第11戦のレコネサンスラップ出走までの間隔は2時間半ほどしかないので、連続2戦分の予選全体を通しても、クラッシュは避けないと。

ここで気温が低かった今季開幕戦Q1のタイムを振り返ってみると…。A組は15岩佐、B組は16野尻と、どちらもチーム無限勢がトップタイムでその差も0.051秒だが、2番手まではA組が1.291秒も空いているのに対してB組は0.043秒。Q2進出を逃した7番手までのタイム差はA組が1.801秒なのに対してB組は0.799秒。A組は経験量の少ないドライバーが多かったこともあるが、低気温下の朝イチ走り出し・即アタックは難しいことも現れていそうだ。

2日目の日曜日も時間的にはタイト。スプリントを要求される第10戦がまずあって、そのフィニッシュからまた2時間半ほど後には第12戦のレコネサンスラップ出走。第10戦はアクシデント、クラッシュを回避しなければならないし、午前と午後で44周・290kmを全集中で走る体力と脳力が求められる。

そこで今季のチャンピオンが決まる、わけだが、この稿執筆段階では12戦中まだ3戦を残して、6人のドライバーが可能性を有している。1戦終わるごとに状況が変化する2日間になるわけで、SFオフィシャルサイトの選手権順位・獲得ポイント一覧、モータースポーツ専門サイトなどを参照しつつ、2日間を観戦してください。

■タイヤ:横浜ゴム製ワンメイク

ドライ1スペック, ウェット1スペック

■タイヤ使用制限:ドライ(スリック)

2025年全日本SF選手権統一規則・第23条2項には、「競技会期間中を通じ、1レース、車両1台あたりに使用できるドライタイヤは最大6セットとする」と規定されているが、今大会では特別規則書に、土曜日、日曜日それぞれ「最大6セット」と記載されている。すなわち第11戦と第12戦の予選、第11戦決勝を6セットで、第10戦決勝と第12戦決勝を6セットで戦うことになる。

■決勝中のタイヤ交換義務:

第10戦 特別規則書に記載なし

第11戦・第12戦「あり」

- スタート時に装着していた1セット(4本)から、異なる1セットに交換することが義務付けられる。

- 第11戦:先頭車両が10周目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入る前までに実施すること。

- 第12戦:先頭車両が1周目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入る前までに実施すること。

(鈴鹿サーキットの第1SCラインは最終コーナーを立ち上がり、ピットロードが右に別れる分岐点に引かれた白線。ちなみに第2SCラインはピットロードが本コースに合流後、1コーナーに向かうコース幅に収束した位置に引かれた白線。)

- タイヤ交換義務を完了せずにレース終了まで走行した車両は、失格。

- レースが赤旗で中断している中に行ったタイヤ交換は、タイヤ交換義務を消化したものとは見なされない。ただし、中断合図提示の前に第1SCラインを越えてピットロードに進入し、そこでタイヤ交換作業を行った場合は交換義務の対象として認められる。

- レースが(31周を完了して)終了する前に赤旗中断、そのまま終了となった場合、タイヤ交換義務を実施していなかったドライバーには競技結果に40秒加算。

- 決勝レースの中でウェットタイヤを装着してコースインした場合、このタイヤ交換義務規定は適用されないが、ウェットタイヤが使用できるのは競技長が「WET宣言」を行なった時に限られる。

- 今大会は、上記のように土・日それぞれ「6セット」(新品、ユーズド合わせて)を使用可、となっているが、金土日3日間の中で供給されるNew(新品)タイヤは6セット、とのこと。ただ、金曜に3セットを準備、持ち越しセットを含めてフリー走行を走った後、2セットを返却、そこで新品2セットを(組み替えて)供給。これを含めた6セットで土曜日の予選・2戦分と第11戦・160km弱+タイヤ交換あり、を戦う。そして日曜日に向けて新品1セットを追加供給。そこまでに使った中からセレクトした5セットと合わせた6セットで、第10戦と第12戦決勝(タイヤ交換義務付け)を走る。

ということは…

まず前戦までに入手したものの中からピックアップして持ち込む「持ち越し」セット。これは前の富士・第9戦が予選決勝ともウェット、第10戦はウェットで予選のみ、だったので、各車、新品を残しているはずで、おそらく3セットとも新品。

金曜日は、いずれにしても2セットは返却するので、フリー走行1時間×2は、それぞれで新品(持ち越しタイヤも含めて)を投入。走り出しは持ち込みセットの確認から、になるわけだが、手持ちがあれば新品で走り出し。翌日の予選時間帯に少しでも近い午前中・1時間セッションのどこかでアタック・シミュレーションをやってみたりして。午前午後ともに速いタイムを残しておきたいのがドライバー心理だが、ここは我慢して、新品を残すのが得策だと思われる。

ここで走行距離(マイレージ)の多いタイヤ2セットを返却して新品2セットを入手。フリー走行を2セットで乗り切っておけば、ここで新品6セット手持ち、となる。

土曜日は、予選が2連続あって、少なくとも2回のアタックは新品投入が“must”。もし、持ち越しセットも全て新品なら、第11戦・Q1の走り出しから新品投入。Q1で各組7番手以下に沈んだドライバーは逆に新品1セット“消費”せずにすむ。2戦ともQ2まで進出して4回アタックしたとしても、新品2セット残し、にできれば、第11戦は、新品でスタート。タイヤ交換義務を消化するところで履き替えるのは「1アタック品」、が定石か。

ここまでで新品1セットが残るようにオペレーションすれば、日曜日に向けて新品がもう1セット供給されるので、第10戦は新品で走り、第12戦にも新品と1アタック品、各1セットが残せる。ここで第12戦、グリッド前方からスタートするなら新品装着、だが、スタートポジションが意図したのよりも後方になるなど、早めのタイヤ交換を想定する車両は、1アタック品を履いて出る、という選択もありうる。

と、「あーでもない、こーでもない」を展開してみましたが、さて…??

■タイヤ使用制限:ウェット

1レース、車両1台あたりに使用できるウェットタイヤは最大6セット

■走行前のタイヤ加熱:禁止

■決勝レース中の燃料補給:禁止

■燃料最大流量(燃料リストリクター)

90kg/h(120.1L/h) *ガソリンの性状(ブレンド)は地域と季節によって異なる。今戦の公式通知「ガソリン性状」に記された比重の値は「0.7496」。気温が下がる時期の中日本エリア向けガソリンとしては「ちょっと重め」かと。揮発性も少し高温寄り。

- 燃料リストリクター、すなわちあるエンジン回転速度から上になると燃料の流量上限が一定に保持される仕組みを使うと、その効果が発生する回転数から上では「出力一定」となる。出力は「トルク(回転力、すなわち燃焼圧力でクランクを回す力)×回転速度」なので、燃料リストリクター領域では回転上昇=時間あたり燃焼回数の増加に対して1回の燃焼に使える燃料の量が減るので、回転速度に反比例してトルクは低下する。つまり一瞬一瞬にクルマを前に押す力は減少しつつ、それを積み重ねた「仕事量」、つまり一定の距離をフル加速するのにかかる時間、到達速度(最高速)が各車同じレベルにコントロールされる、ということになる。

- NRE(Nippon Racing Engine)導入直後の2014年鈴鹿緒戦は最大流量100kg/h(8000rpm以上)、2015年からは95kg/h(7600rpm以上)に設定され、以降、2020年まで鈴鹿と富士ではこの流量値が設定されてきた。2021年からはこの2つのコースでも他と同じ90kg(7200rpm以上)の設定に変更されている。

- 現在の鈴鹿におけるSFのコースレコードは、2020年第5・6戦の予選(12月5日 晴れ・気温11℃・路面温度24℃)でキャシディがマークした1分34秒442。すなわち燃料リストリクター「95kg/h」でのもの。

2021年に燃料流量上限が「90kg/h」に絞られ、この条件での最速ラップタイムは、昨年開幕戦(3月9日 薄曇り・気温5℃という寒い中で行われた)の予選Q2で、阪口晴南が記録した1分35秒789。

■オーバーテイク・システム

最大燃料流量10kg/h増量(90kg/h→100kg/h)。

作動合計時間上限:200秒間

ステアリングホイール上のボタンを押して作動開始、もう一度押して作動停止。

一度作動→オフにした瞬間からの作動不能時間(インターバルタイム)は、鈴鹿は100秒。

- OTS作動時は、エンジン回転7200rpmあたりで頭打ちになっていた「出力」、ドライバーの体感としてはトルク上昇による加速感が、まず8000rpmまで伸び、そこからエンジンの「力」が11%上乗せされたまま加速が続く。ドライバーが体感するこの「力」はすなわちエンジン・トルク(回転力)であって、上(燃料リストリクター作動=流量が一定にコントロールされる領域)は、トルクが10%強増え、そのまま回転上限までの「出力一定」状態が燃料増量分=11%だけ維持される。概算で出力が60ps近く増える状態になる。すなわちその回転域から落ちない速度・ギアポジションでは、コーナーでの脱出加速から最終到達速度までこの出力増分が加速のための「駆動力」に上乗せされる。

- ドライビングとしては、直線全体の加速(余裕駆動力)が強まり、先に待っているコーナーへのアプローチで速度が高まる、ということは、ブレーキングはその分だけ手前から始めないと、そのコーナーにターンインし、旋回することができる速度まで減速できない。OTSを作動させた時にはこの感覚の調整も要求される。

- 後方を追走している側は、前走車がOTSを発動させれば加速が段付き状に強まるので、それがわかり、どう対応するかを判断することは可能なはず。先行する側は、「ここで使ってきそうだ」と思ったら“ディフェンス”OTSを発動させる手もあり、実際にそうしたケースが増えているが、後続車両のドライバーは早めにOTSを切ると、お互いの作動不能時間が終わるのが自車のほうが早くなるので、そこで仕掛ける、といった駆け引きが生まれている。

- このオーバーテイク・システム(OTS)の発動を知る方法としてはSFgoアプリのテレメトリーデータになるのだが、それぞれの車両を選択表示させた上で、その画面を注視することが必要。しかしそこにアプリ上の伝送遅れ時間が、通信環境にもよるが、何十秒間かある。

- チームとドライバーの無線交信の中で、直前・直後の車両のOTS関連情報を知らせる、問い合わせるケースが多くなっている。ドライバーからは「(直接競い合っている)車両・ドライバーがOTSを発動させたかを問い合わせる交信もあるが、SFgoの伝送遅延時間では、即応が難しい。むしろ「残り何秒?」が、競争の組み立ての中では意味が大きい。

- ロールバー前面LEDは、当初、緑色。残り作動時間20秒からは赤色。インターバルタイム中の点滅も引き続き表示される。残り時間がなくなると消灯。作動の状態にある時は、ロールバー上とリアのLED表示は「遅い点滅」。車両電源ONでエンジンが止まっていると、緑赤交互点滅。また予選アタック時にドライバー自身がその意思を外部に表示したい時には、このLEDを点滅させる「Qライト」機能も使用可。

で、鈴鹿という舞台では…

- 一度作動させてしまうとその後100秒間は作動不可、ということは、鈴鹿のレースペース(ラップタイム)がドライ路面で101〜103秒なので、一度使った後は、作動オフしたところからちょうど1周かちょっとだけ先、までは使えない、という計算になる。

- コース・レイアウトから見て最も効果的なのは、スプーンカーブ立ち上がりから作動させてバックストレッチの加速〜最終到達速度を高める、という使い方。競り合いの中で、先行車両に追いつく速度差が出た場合などは、もはやアクセルを戻さないことも多い130Rもそのまま、シケインにアプローチするブレーキングに入る瞬間まで作動を続けることもありうる。

- もちろん、最終コーナーの加速からメインストレートで使うことも、速度上昇を早めるのには有効。ただそれだけでオーバーテイクが可能か、というと…。シケインでの攻防から先行車の立ち上がり加速が鈍った、といった状況でないと1-2コーナーで追い越しを仕掛けるところまで行くのは難しい。そのまま使い続けてS字〜ダンロップコーナーを上り切るまで行き、デグナー入口までに一気に差を詰める、という使い方も見受けている。

- スプーン立ち上がりから作動、バックストレートからさらにシケインを抜けてメインストレートまで使い続ける、という「長い」使い方も可能。

- 2コーナー立ち上がりからS字、逆バンク、さらにダンロップコーナーを抜けてデグナーまでの区間も、登り勾配だけにアクセルを戻す瞬間が入りつつも、OTSを作動させることで各所の加速を強め、区間タイムを切り詰める効果はかなり出る。

- ドライビングとしては、直線の先に待っているコーナーへのアプローチで速度が高まる、ということは、ブレーキングはその分だけ手前から始めないと、という感覚の調整は、鈴鹿ではとくに1コーナーへのアプローチ、デグナーからヘアピン、あるいはスプーン、両方のアプローチでのブレーキング、そして最後のシケインの飛び込みで要求されるところ。

◆レース中のタイヤ交換ピットストップについて

■ピットレーン速度制限:60km/h

■レース中ピットレーン走行+停止発進によるロスタイム: 鈴鹿の場合、最終コーナーを立ち上がった先でピットロードが分岐するが、速度制限区間が始まるのは計時ラインの30mほど手前であり、そこまではエントリーロードをほぼレーシングスピードで走ってくることもあり、ピットレーン走行による(ストレートをレーシングスピードで走行するのに対する)ロスタイムは約27〜28秒と推測される。ちなみにピットロードの速度制限区間の長さをGoogle Map上で測ると405m。これを時速60kmで走行し、途中に停止・発進が入った走行時間の机上概算値は26.2秒。

これにピット作業のための静止時間、現状のタイヤ4輪交換だけであれば7〜8秒を加え、さらにコールド状態で装着、走り出したタイヤが暖まって粘着状態になるまで、路面温度にもよるが半周、スプーンカーブにかかるあたりまでペースが上がらないことで失うタイム、おおよそ1秒ほどを加えた最小で35秒、若干のマージンを見て40秒ほどが、ピットストップに”消費”される時間となる。言い換えれば、ピットタイミングが異なる車両同士では、この「ミニマム35〜36秒」が、順位変動が起こるかどうかの目安になる。

■ピットストップ: ピットレーンでの作業が認められる要員は6名まで。ただし1名は「車両誘導要員」として、いわゆる“ロリポップ“を手にしての誘導に専念することが求められる。したがってタイヤ交換に関われるメカニックは5名となる。この人数の中でタイヤ交換以外の作業時間を削り取るべく、前側のジャッキアップを自動化。車両ノーズの進入を接触センサーなどで検出し、圧縮窒素ボンベからのガス圧力で伸縮するシリンダーを伸ばしてリフトさせる。後側は人手で空圧ジャッキ挿入後、リフトを自動化。どちらも空圧を抜けば車両重量でジャッキが“落ちる”。各チームのメカニック・グループの設計製作なので、車両検知・リフトのメカニズムがそれぞれに異なる。前側に自動上昇ジャッキ、後のジャッキ(これも空圧作動が普及)の挿入・上昇の作業に1名が付き、残り4名は各輪の場所で待機して車両が滑り込んできたら一気に4輪交換に入る。前輪側の一人が作業終了して移動、反対側の作業完了を確認した瞬間にフロントジャッキを落とし、リアは専任者が同様にジャッキダウンして、発進…という流れが一般的。このあたりは、各チームの知恵と練習の成果が現れるところ。

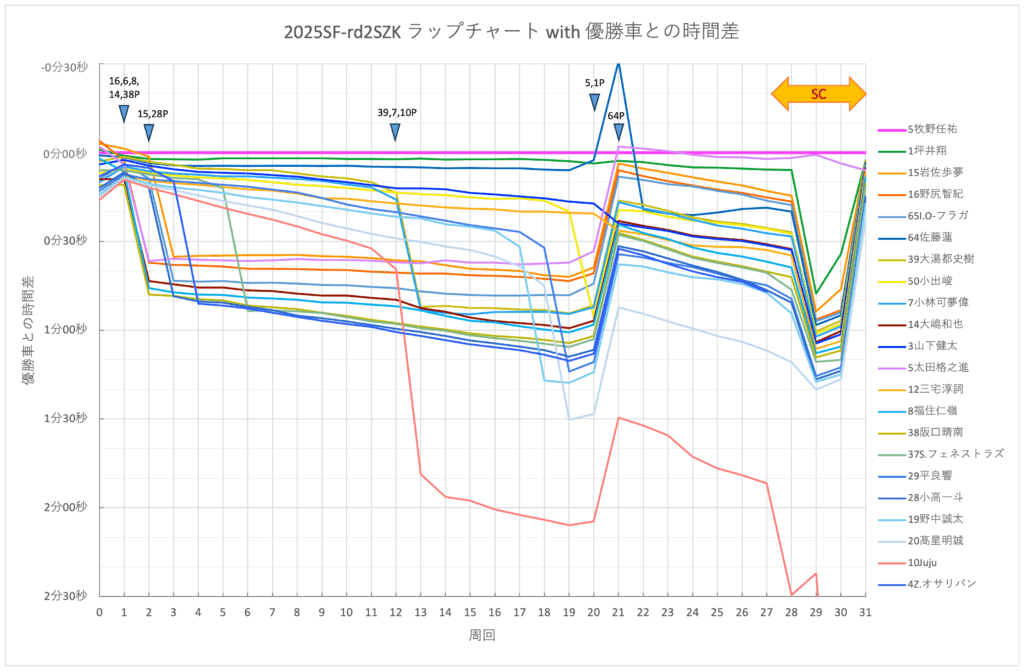

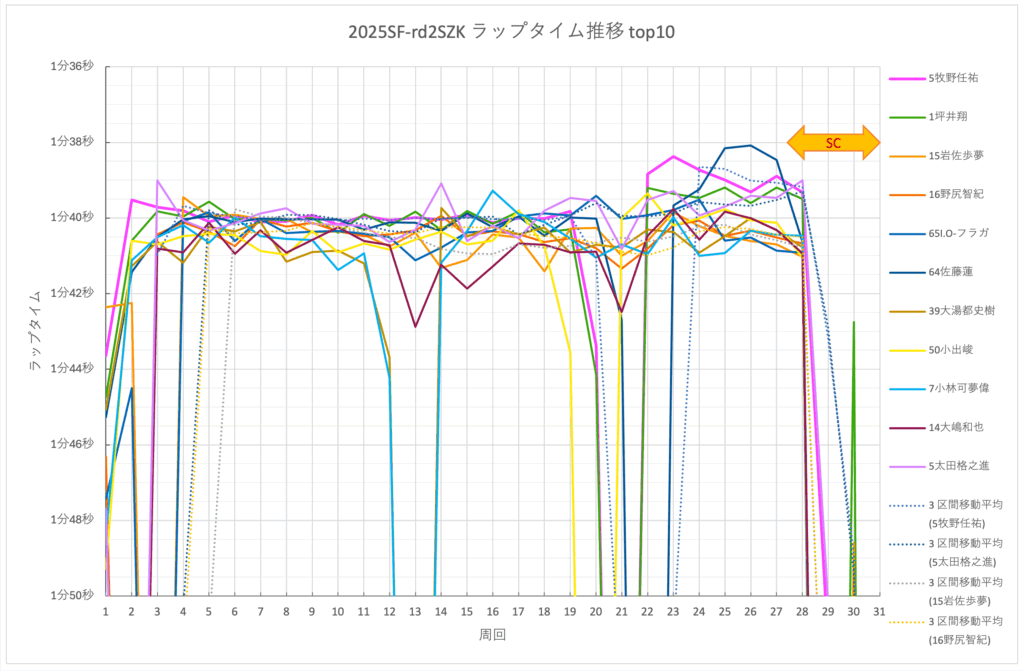

参考データとして、今年3月8-9日の開幕2連戦のタイミングデータから、優勝車を基準に毎周回、全車のタイム差をプロットして順位の推移とともにそれぞれの間隔を追えるようにした、いわゆるギャップチャート2戦分と、周回数が多かった第2戦の決勝上位10車のラップタイム推移を貼り付けておきます。デグラデーション=周回を重ねて現れるラップタイムのダウンが、全体としてどのあたりからはっきり現れるか、ドライバー+マシンによる違いは…を読み解くとおもしろい、はず。

(両角武彦)