「全天候タイヤ」はできないのだろうか…

「日本国内の舗装された道」に限っても、路面温度は-20℃から+40℃以上まで、コンディションもドライ、ウェット(水量様々)、低温ウェット、新雪・圧雪・凍結、氷面とほんとに様々で〜個人的体験としては上下さらに10℃以上の道まで走ったことがあるけれど〜、それを1種類のタイヤでこなすことは、当面不可能。というのも、路面と接して摩擦を生み出すトレッド部分のゴム、俗に言う『コンパウンド(英語としては「混合物、合成物」の意)…たしかにタイヤに使われている「ゴム」はそれぞれの部位に必要な特性を生み出すよう、各種の合成ゴムなどの素材を混合し、練り合わせている)』が、それだけの幅広い条件に対応できる特性の実現が困難だから。特定の路面状況・条件に合わせ込むことならできて、だからレースをはじめ競技専用タイヤは様々なバリエーションを用意して使い分ける。逆にひとつのコンパウンドで路面とのミクロレベルの接触、摩擦がちゃんと機能する範囲を広げるのは難しい。

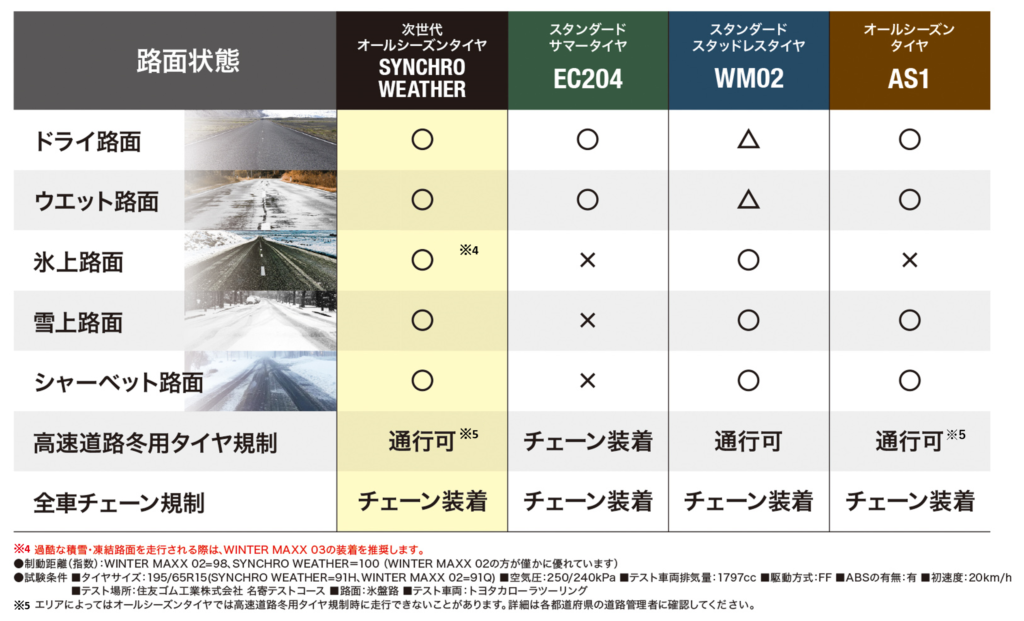

そこをなんとかできたら、「全天候対応タイヤ」に近づくことができる。住友ゴムの技術陣はこの難題に取り組んで、まずはその第一段階をクリア(だと私は理解している)。一般的な呼び方だと「オールシーズンタイヤ」のジャンルに加わる新製品、「SYNCHRO WEATHER」を送り出してきた。発売前からいくつかの代表的シチュエーションを体験する機会があって、走ると「これは今までのオールシーズンタイヤと、さらにスタッドレスタイヤとも、ちょっと違う」ことを体験・実感している。

「水」に出会うとゴム内部の分子のつながりを変化させる「スイッチ」

その実走体験言語化に進む前に、まずは「ゴム」のお話から。面倒なら読み飛ばしていただいてかまわないけれども、「知的好奇心」は欠かせない。「原理原則から読み解くと、クルマは(だけじゃないけど)おもしろい」。ついでに言っておくと、クルマがこれだけおもしろくて、同時に難しいのは、例えば自動運転が簡単にはモノにならないのは、タイヤが「黒くて、丸くて、よくわからないモノ」だから。タイヤへの理解を深めていかないと、まずドライビングのレベルも上がっていかないし、個々のメカニズム、テクノロジーの理解も進まない。

さてそこで…

温度と触れ合う相手(路面)の状況によって、タイヤそれぞれに適応できるレンジを広げるのが難しいのは、「ゴム」とひとくくりに呼ばれる高分子化合物(ポリマー)の化学的成り立ちゆえ。ちなみに近年の乗用車用タイヤに使われている成分のほとんどが合成ゴムで、「ゴムの木」から採取される天然ゴムは、とくにトレッド面にはほとんど使われていない。タイヤ各部位にそれぞれの要求特性に合わせて混練された異なる「ゴム」が使われている。

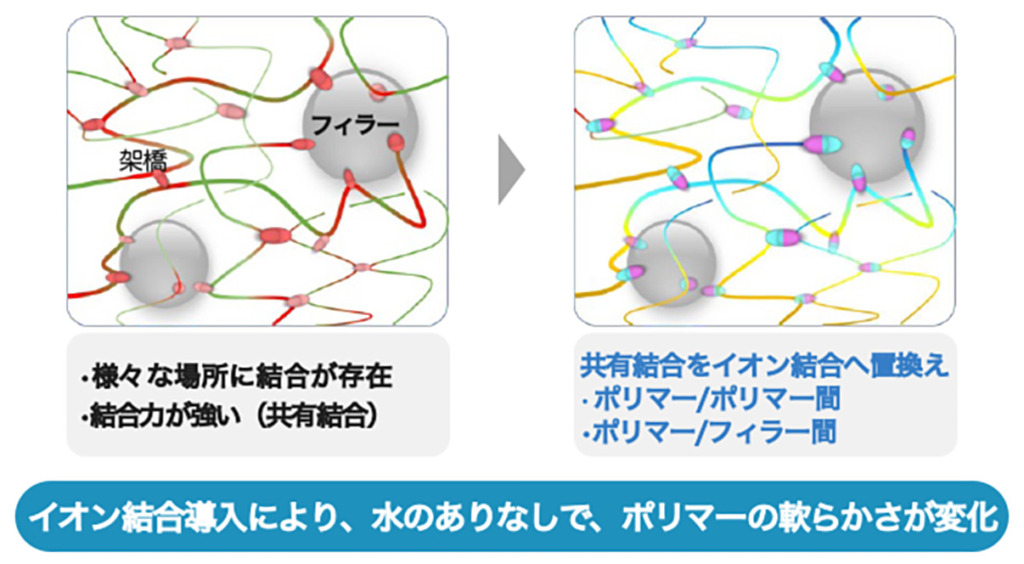

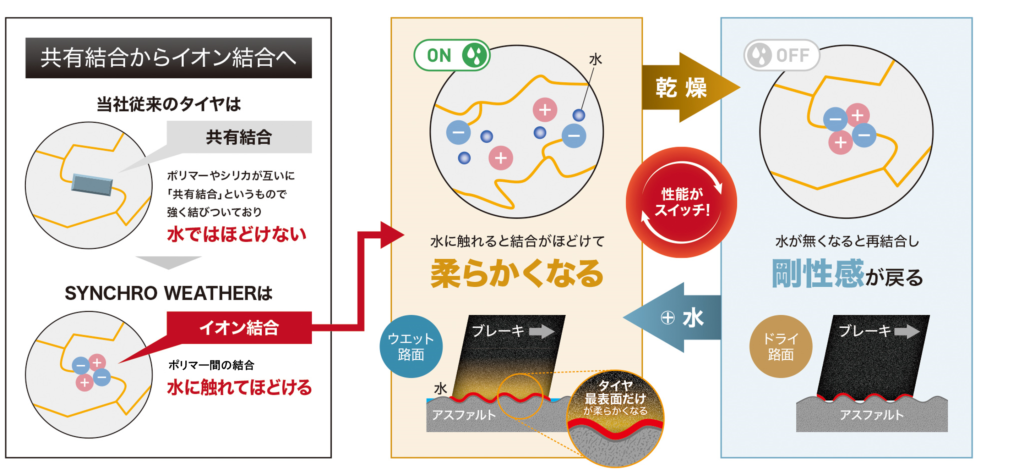

その「ゴム」の中で原子同士はどうつながりあって(高)分子を形作っているか、まで話は入り込む。基本は「共有結合」。高校の化学の授業を受けたことがあると「聞いたことがある…」はずだが、原子同士がお互いの電子を受け入れて「共有」する状態でつながっている。これだと結び付きが強い。なかなか離れないわけで、これがゴムの強靭さ、変形しつつもなかなかちぎれない特質を生んでいる。しかしこれが逆に、温度が下がれば硬くなる、とか、触れ合う相手の状態による変化が起こりにくい、という性質にもつながる。

ここをなんとかできれば「全天候タイヤ」という「夢」が実現する、と住友ゴムの技術陣は考えた。

そこで取り組んだのが、まずは「ゴム」が「水」に出会うと柔らかくなるようにすること。ゴムが水に触れると表面温度も下がって硬さが増し、路面のミクロの凹凸とのなじみが悪くなる。タイヤにはもともとゴムに力が加わった時の強度を高めるため、カーボンブラックを練り込んである(だからタイヤは黒い)のだが、これは水を弾く性質がある。そこで“親水性”の良い補強材としてシリカ(二酸化ケイ素。土壌にも含まれている)も加えるようになったのは比較的最近のこと。シリカはゴムと練るのが難しいし、タイヤが変形を繰り返しながら転がる時に静電気を生ずるなど難点もあるので、やっぱり補強材はカーボンブラックがメインだが。

ここで化学の基礎に戻ると、水と触れ合った時に電子が遊離する原子同士のつながり方もある。「イオン結合」。電子が離れた原子-分子はプラスの電荷、電子が動いて行った先の原子-分子はマイナスの電荷。これは化学電池の基本でもある。この電子が動いたところでは分子間結合が弱まる、離れる。こういう反応をする物質(基本的には金属系になるはずだが)を、ゴムの中に適度に拡散させられれば、路表面に水が乗っているところに接触すると、分子間結合が緩んでゴムが柔らかくなり、ミクロの凹凸が食い込んで接触面を増やし、水を弾かずになじむ。つまり摩擦がちゃんと発生する。接触相手(路面)から水が消えれば、イオン結合物質の粒々は再び結合しなおして、元の硬さのゴムに戻る。

これをわかりやすくするために、住友ゴムとしては「水スイッチ」という表現もしている。

それをゴムに混ぜて練り込んで、しかも練り物状態のまだベトベトした素材層を巻き重ねただけの筒状の「生タイヤ」から、金型に収めて加熱し、安定した弾性体の状態に変化させる「加硫」工程を経て、そこでトレッド・コンパウンドの中の共有結合した高分子の間に、イオン結合の物質を均一に、狙った状態になるように拡散させるのは、素人考えでも相当に難しそう。この技術を製品化する鍵は、こんなところにもあったはず、と担当技術者に聞いてみたらやっぱり「そこが大変なんです」だった。

「雪氷路」を走るための技術要素

「接触する相手の状態に応じて変態するコンパウンド」の実用化第一弾である「SYNCHRO WEATHER」(タイプナンバーはまだない。いずれバリエーションが増加していくものと私は予想している)は、オールシーズンタイヤとして日本では「冬用タイヤ規制」にも対応しているが、「路面状況に応じた変態」コンセプトの中でも「温度」に対応する、いうならば「氷スイッチ」はまだ研究段階で、実装していない。雪氷路への対応としては、これまでと同様の手法でまずゴムそのものの温度特性を、低温側でも柔らかさを保つようなブレンドにしていること。でもスタッドレスタイヤほどは低温側に特化せず、サマータイヤとして走った時のトレッド層剛性、踏ん張る感触は持たせて、そこに「水スイッチ」が加わることで、極低温(日本で出会う可能性はない)まで行かない範囲ではスタッドレスタイヤなみの摩擦力を発生させる、という設計コンセプト。

それに加えてトレッドパターンのデザインも、いわゆるサマータイヤ、春夏冬の一般路面用タイヤの構成に対して、ブロックに入れるサイプ=細かな波状の切り込みを多くして、そのエッジが多数並ぶことで雪氷面への引っかかりを発生するようにしている。一般舗装路面に対しては、サイプが入っている分、個々のブロックを大きめに、スポーツ系タイヤにも見られるような塊状にして、摩擦面積と力が加わった時の剛性を稼いでいる。この大きめのブロックと、ブレーキング時に最も「仕事をする」接地面中央部の周方向剛性を高めつつ、ウェット路面に転動しつつ踏み込んで行った瞬間に、路表面の水を斜め前方・ショルダー方向に排出する、いわゆるV字パターンの組み合わせは、スポーツ系タイヤで見慣れたものだが、そこに細かい波形サイプが多数刻まれている、というのは、ちょっと新鮮な印象を受ける。設計者も「そこも狙ったデザインです」とのこと。水膜が厚い状況での中央部排水は、断面のある直線溝で、水を前方にジェット状に噴き出すのが最も効果的なので、そこはきっと設計検討、住友ゴムが得意とするコンピューター・シミュレーション、そして単体と実車での試験で確かめ、リファインしてきたのだろうと思う。路面に水が乗っている、染みている程度なら、「水スイッチ」が狙いどおり機能すれば…だし、そこでもサイプのエッジが水を“切る”効果は期待できるはずで…

では、走ってみたらーその1・まずは「冬」〜整備された雪氷路面のテストコースにて

この新コンセプトタイヤの“味見”は、昨冬の寒冷地試走から始まったので、その時の体感言語化メモの抜粋から始めよう。

舞台は住友ゴム・旭川テストセンター内の整備された圧雪・氷盤路面に薄く新雪が乗っているコースと、周辺の圧雪・凍結・低温ウェットが混在する一般道。外気温−10℃〜終盤は−5℃。

従来品(ALL SEASON MAXX AS1)からSYNCHRO WEATHER(以下、S-W)に乗り替えてコースインして行く最初の下り坂でまず、接地面の雪面・路面へのなじみ感触の違いが、とくに転舵・保舵するところのステアリング反力が少し重くなったのと、その中に伝わるニュアンス=細かな振動系によって感じとれる。SYNCHRO WEATHERのほうが操舵反力そのものが少し大きく、そこで感覚的には「ねっとり」とでも表現したくなる粘り感触が加わる。現行スタッドレス(WINTER MAXX 02)は、トレッド層全体が少し柔らかい、かも…(ツルツルの氷上ではブロック変形感触はほとんど伝わってこない)だが、コンパウンドの雪面グリップ感触はオールシーズン従来品とほぼ同じサラッとした感触。

この「ねっとり」とでもいうべき転舵・保舵・戻しの感触だけで、最近の住友ゴムのタイヤに共通する、横方向摩擦力の増減に対してタイヤがねじれ、たわむ感触が薄いという特質がだいぶカバーされる。

そこからまず、平滑に仕上げられた氷盤上で、全制動=ロックしたまま滑るブレーキと、停止からの発進→トラクションを試す。この種の「試験専用路面」だとどんなタイヤでも「ツルツルの上をただただ滑ってゆく」繰り返しになるわけだが、A-Sのブロックのエッジやサイプが「噛む」感触はスタッドレスとほぼ同等。氷にゴムがわずかにくっついているかな…というニュアンスの先で滑る、という感じ。制動摩擦の限界は少し高く、ABSがゴキゴキ作動しながらも停止距離は若干短くなる傾向は確認できた。でも、現実にこの種の路面に出会う機会はものすごく少ない。都市内交差点などでいったん溶けた表面が平滑なまま一気に凍結する、といった状況ぐらい。

圧雪路での発進〜日常加速では3種のタイヤのどれも、CVT+トルクコンバーターのクリープで動き出してからアクセルを踏み込み、駆動力を立ち上げる雪道セオリーの運転をすると、ズルッと来ることはあってもホイールスピンまではなかなか行かない(テストカーは前2輪駆動)。そこでクリープで動く前にアクセルオン、というパターンを試みるとどれでもあっさりとホイールスピンに入ってしまうのだが、スピンの始まり方とその瞬間の駆動力の強さには、それぞれ差があって、SYNCHRO WEATHERだとホイールスピンを抑えつつ駆動を強めて行けるような粘り感はある。ホイールスピンを伴いつつの絶対的な駆動伝達は、スタッドレスがほんのわずか良いかな、だけれども、駆動を抜き気味にしてもなかなかホイールスピンが収まらない。

圧雪路でのコーナリングに入るところでは、操舵に応えてフロントタイヤが路面をつかんで横への動きを生み出す感触はSYNCHRO WEATHERが良い。その先でクルマの動きを確かめながらの旋回速度限界も、50+km/hの旋回でオールシーズン従来品よりSYNCHRO WEATHERの方が3〜5km/hほど高い。そこで前後タイヤのトレッドが雪面を“噛んでいる”感触もしっかりしていて、舵を動かした時の応答もちゃんと現れる。

ただ、ターンインでの転舵〜前輪・内向、あるいは旋回の中での舵角追加などの時に、舵角に対して前輪が外へ滑っている状態で、その接地面横すべり角が増えていった中で「スッ」とフロントが内向する動きが出る。トレッドのV字パターンの剛性の方向性か、ブロックのエッジが引っかかる効果が、特定のアングルで現れるのではないか、という挙動変化。このあたりがV字パターンの難しさではある。

「雪」といっても様々な、普通の道へ

ここからテストカーを乗り換えて一般道に出てみる。普通に除雪した圧雪良路で、こういうシチュエーションであれば、スタッドレスでなくても、このSYNCHRO WEATHERで十分。トラクション、ブレーキともに雪面(ちょっと固められているが凍ってはいない)を”噛んで”縦方向の動きを伝えている感触が、安定して伝わってくる。低温で硬さが増さないゴムの効果もあるが、そこはもちろんスタッドレスのほうが低温対応コンパウンドを使っている。それよりも、接地するゴム表面の水分とのなじみ、細かな凹凸(ミクロに近い)に対してゴム表面がごく小さなたわみ変形を起こしつつ、食いつきを発生している感覚。

わだちや、進行方向に沿った凍った雪の層の盛り上がりなどがある所で(雪道には多い)、トレッド端部〜ショルダーがそれを踏んでも、スタッドレス現行品(Winter MAXX 02,03)と比べて、横への蹴られ、進路のふらつきは格段に少ない。これはラウンドショルダーにしたことの効果と思われる。氷上摩擦、とくに停止距離を最優先している最近の日本のスタッドレスタイヤは、接地面積を側方に広げてトレッド両端の面圧の高いところを使おうとして、かなりのスクエアショルダーが定番になっている。でもこういう角ばったプロファイル(断面形状)は、路面のアンジュレーション、とくに縦方向のうねりにショルダーが当たると横への蹴られ、ふらつきが強く現れる。向きを変え旋回する状況でも、ショルダーが引っ掛かるようになって急な動きやふらつきが出やすい。ところが積雪〜融雪を繰り返した一般道は、こうした路面不整があって当たり前。そこをおっとりと扱いやすい動きで走るためには、「肩が丸みを帯びた」ラウンドショルダーのほうが良い。これが私たちの経験的原則。その原則に照らしても、実際の挙動を観察しても、SYNCHRO WEATHERは現状の氷上制動最優先のスタッドレスタイヤより好ましい。そこに、トレッド表面が「水になじむ」感触が加わっているわけだ。.

コーナーに向かうターンイン、そこからの旋回でも、タイヤがまず前輪への荷重移動に応えて雪面に食い込むような感じで”グリップ”し、そこでステアリングを切り込んでゆくと、バイト感触とともに素直に横力が立ち上がってくる。EAPS(電動アシストパワーステアリング)はタイヤで起きている力の変化がわかりにくいのだが、SYNCHRO WEATHERだと過渡転舵の中で柔らかい反力(手ごたえ)がタイミング遅れ少なく、ちょっとおっとりした感じで出てくるので、タイヤにどのくらい横への仕事をさせたいか、そこで手を動かした先で現れる横力のイメージがつかみやすく、クルマの動きを組み立てやすい。後輪駆動のクルマで、旋回の中から駆動を加えていくところで意識的に少し強めの駆動・加速を与えると、もちろん縦方向の滑りに加えて「ズズッ」と横への滑りも出るが、アクセルの踏み込みで意図していた予測の範囲内、そして一般のドライバーでも怖さのない横すべりなので、ステアリングの戻しを合わせつつ旋回から直進へとクルマの動きを作って行くだけですむ。

スタッドレスとして走れる。その中に、ちょっと異なる感触

というわけで、このSYNCHRO WEATHER、低温ウェット路面でも、雪道、すなわち水が結晶化したものを踏んで行く状況でも、水とトレッド表面のなじみが良い。雪が消えて舗装路面が出て、そこに水が乗っているラインを意識的に選んで走ってみたのだが、その最初から、ではなく、しばらく〜何十秒か〜その舗装+水の路面を転がっていく中で、妙にしっとりしたトレッド面のなじみ感が出てくる。雪の上で少し滑り量を大きくして行く時に感じた「ねっとり」感に近いが、もう少しあっさりした感じ。でも「水が乗っているところ」を踏んでいる感触、その中に水と馴染んで舗装路面をとらえている感触があるのは、ウェット路面での特質として信頼感がある。

ここで気になったのは、タイヤ骨格のつっぱり感とそこから生まれる振動類。一般道の路面には必ず存在する様々な凹凸を踏んで行く中で、接地面の局部面圧変動、ビビリ系振動がかなりきつい。20〜50Hzあたりのタイヤ接地面(周)の振動が現れ、それがタイヤ自身にもそして車体にも“悪さ”をしている。いうまでもなく、現実の路面には大きさや尖り方が異なる凹凸が多数あり、しかもそれをタイヤが踏む時には、トレッド面全体ではなくどこか一カ所に集中して突き上げが来る。ここでタイヤの骨格が突っ張ると接地面内に荷重の偏りやピークが発生し、快適性もだが、接地面の中の摩擦もばらついてしまう。この振動特性は、近年の住友ゴム製品の多くで体感している「癖」だが〜タイヤはメイクスそれぞれに共通した特徴・性質がある〜、このSYNCHRO WEATHERに関してはとくに、コンパウンドがほぼ狙いどおりの特質を発揮しているのが体感でき、「いい仕事してますねぇ」と思う瞬間が多くあり、表層が路面に馴染む味わいが出ているだけに、このタイヤ骨格全体としての特性、しなやかさの不足はとてももったいない。

といったところで雪氷路面での確認のまとめとしては、今回体験できた0〜−10℃あたりの気象条件で、除雪・融雪対策が刻々行われているような道路が主であれば、「冬用タイヤ」としてのパフォーマンスは十分にある。とくに雪量の少ない地域ではスタッドレスタイヤよりもトレッド面の接地感触が良い。これは低温であっても「水と出会うと柔らかさを増す」コンパウンドならではの特性によるもの、と推測しておく。

走ってみたらーその2・舗装路面では

テストコースの直線、一定円、振動評価路にて

そこで次に、雪のない春夏秋の一般路面で「サマータイヤ」としての特性を確かめる。

まずは住友ゴムの岡山テストコースの外周路(ドライ)で日本の高速道路程度の速度域までの一般的な走行と、各種の凹凸路面が並ぶ試験路でのタイヤのたわみ・振動のチェック。この振動試験路の走行はタイヤの素性、とくにその骨格の成り立ちや剛性バランスを体感するための重要なチェック項目で、このコースでタイヤの”味見”をする時には必ず走ってみるようにしている。

中高速(日本での)の直進保持の中で横にずれる動きを抑えたり、そこからラインを少し変えたりする状況では、路面の凹凸がトレッド面からタイヤ骨格を介してリムへ、さらに車体へと伝わる中で、たわむ動きが少なめで、固い、というか、タイヤ単体のばね定数としては少し高い印象を受ける。その時、比較的ゆっくりとした動きでステアリングを切り込んでいくところの反力からして、手に伝わってくるタイヤからの反力はちょっと大きめ。直前に体感したサマータイヤの現行品、ル・マンVと比べると明らかに重めの手応え。ただ、最近のSRI製品の例に洩れず、クルマのフロントに横移動を発生させつつ、0.05〜0.1 Gの向き替えから旋回運動へと移行させていく中で、タイヤがまずねじりたわみを起こし、そこから横方向への摩擦が発生・増加していることを伝える情報としてのステアリング反力がかなり弱い。ここで今日の乗用車のほぼ全てが備えるステアリングの電動アシストは、モーターからの減速機構に薄歯ウォーム+大径ピニオンを組み込んでいるので、ただでさえタイヤからの力の変動をそこで止めてしまい、人間の手にタイヤの状態を伝えてこない特質がある。これに対してミシュランなどはタイヤ側で「ねじれ〜摩擦力立ち上がり」をわかりやすくステアリング・メカニズムに伝えるような骨格設計をしているが、まだまだ日本ではタイヤメーカーも自動車メーカーも、その重要さの認識がまだない。SYNCHRO WEATHERとEAPSの機構精度が雑な国産車との組み合わせだと、直進保持から手を動かし始めるところでタイヤが「仕事を始める」感触が希薄で、その先で「舵が効き出す」とグッと粘るように重くなる傾向が強い。

その先で、つまりタイヤが横すべりを起こして「曲がる」ところでは、このテストコースで試せる範囲の、一般路ではよほどでないと出さない・出せないレベルの遠心加速度(いわゆる横G)、たとえば0.5 Gを越えるあたりまでの旋回運動を作り、支えるタイヤの摩擦に関しては、オールシーズンタイヤの類にありがちな、トレッド面のクニャッとした変形や「腰くだけ」と表現したくなるような動きは、ほぼ感知できない。さらにデリケートにチェックしていくと、やはりトレッドブロックに細かく刻んだサイプなどの影響と思われる、踏ん張り中に細かな「逃げ」の動きが感触としてはあるのだが、それも試験路の半径一定の円を旋回しながら確かめているから感じられるレベル。クルマの運動を支えるタイヤの横方向の摩擦力、いわゆるドライグリップは、ル・マンVとの比較でも、また私自身の経験に基づく絶対評価としても、「サマータイヤ」として十分に通用するレベルのものではある。

その先で、つまりタイヤが横すべりを起こして「曲がる」ところでは、このテストコースで試せる範囲の、一般路ではよほどでないと出さない・出せないレベルの遠心加速度(いわゆる横G)、たとえば0.5 Gを越えるあたりまでの旋回運動を作り、支えるタイヤの摩擦に関しては、オールシーズンタイヤの類にありがちな、トレッド面のクニャッとした変形や「腰くだけ」と表現したくなるような動きは、ほぼ感知できない。さらにデリケートにチェックしていくと、やはりトレッドブロックに細かく刻んだサイプなどの影響と思われる、踏ん張り中に細かな「逃げ」の動きが感触としてはあるのだが、それも試験路の半径一定の円を旋回しながら確かめているから感じられるレベル。クルマの運動を支えるタイヤの横方向の摩擦力、いわゆるドライグリップは、ル・マンVとの比較でも、また私自身の経験に基づく絶対評価としても、「サマータイヤ」として十分に通用するレベルのものではある。

その「定常円」に近い旋回の中でもう少し観察を続けると、この時の比較対象であるル・マンVを履いての旋回に比べて、わずかだが車体横すべり角が大きい。つまりリアが少し外を回るようにして、クルマが円の内側に向いている。ということは、同じ横向き摩擦力、正確にいうとコーナリングフォースを発生するのに、タイヤの横すべり角が少し大きい特性だと推測できる。この時のテストカーもカローラの後輪独立懸架仕様で、この四代目プリウス以来のトヨタの「後ろ脚」は、旋回Gが低い時はヘッドアウト気味の旋回姿勢だが、0.3Gあたりから上になると外側後輪が押し込まれることでトーインが減少し、そこで力学的つり合いのために車体横すべり角が増えていく癖が付きまとう。それにタイヤの「横すべり角-コーナリングフォース」特性が加わったところで現れた旋回姿勢だと推測できる。こうした細かな動きの中で、V字パターンに現れがちな癖、舵角や横すべりが少し深くなったところでトレッド面の摩擦がわずかに引っかかるような動き、つまり横方向の滑りの角度とブロックの斜め角度が干渉して踏ん張りが強まることが、かすかにだが感知された瞬間があった。

散水・水膜のある各種舗装面での円旋回で

ドライ路面での振動と直進・旋回のキャラクターが確認できたところで、ウェット・スキッドパッド(円形試験路・散水)に向かう。

ウェット路面での絶対的なパフォーマンス、とくに舵角や横すべり角が加わった状態での滑りつつ踏ん張る限界はル・マンVとほぼ同じ。さらに細かく観察すると、わずかにだが周回速度上限が高いかな、という程度の差異はありそう。切り込んだステアリングホイールの隙間からスピードメーターをパッと見た時に、ル・マンVでは50km/h、52km/hまでを行ったり来たりだったのが、コンスタントに52km/hを維持する、程度の微差。むしろ接地面全域が滑りに入った時は、そこから摩擦が少しはっきりと落ち込む傾向がある。

ここでもドライのほぼ定常円維持旋回と同様に、遠心加速度を上げて行くとリアのスリップアングル増加、感覚的に言うと腰の後ろで横に張り出す動きが感知され、その結果としての車体横すべり角の増加がル・マンVよりも少し大きく、舵の切り増し・戻しやわずかなアクセルの“抜き”に対して、フロントの流れ出しやリアの振り出しが、少し速い動きで出る傾向が見受けられた。このあたりはあくまでもル・マンVとの相対比較において、だが。

これらを総合すると、ウェット路面でのコンパウンド・グリップ(岡山TCのスキッドパッドにはそこをチェックできる路面もある)については、通常のサマータイヤと同レベルにある、という結論に落ち着く。

もう一点付け加えるなら、ドライ路面で待機しているところからウェット・スキッドパッドに入って走行開始、アスファルト路面の30Rぐらいの旋回を走り始め、どこかでグリップの感触が変わるかと観察したのだが、一般のサマータイヤでウェット路面に踏み込みタイヤが水を切って、そこで路表面とウェット状態での摩擦を始めるのを感じるのと差異はない。つまり「水スイッチ」はほぼ瞬時に機能していることになる。またウェット路面から出てタイヤが何転がりかすると、タイヤ表面から水膜が消えて、ドライ路面を踏んでいる感触になり、そこからはグリップの感触はコンスタントになる。この時に「水スイッチ」=OFF、つまりイオン結合が戻っているはず、なのだが、その変化もクルマの動きから感知できるレベルではない。

郊外一般道から高速道路へ

テストコースで基本的な特性の確認ができたところで、今回も一般道に出てみる。

ごく普通の速度、日本で言えば40〜50km/hあたりの速度ですっと走り始めて、最初に気づくのは、少し周波数が高めの、タイヤの転がりに伴って生じる音。一般的に言えばロードノイズ、その中でもパターンノイズ系の音が、「サマータイヤとしては」けっこう耳につく、ということになろう。ホワイトノイズ系の、つまりクルマそのものの走行音全般にマスキングされる系統の音ではなく、少し周波数が高く、かつタイヤ開発で一般的なランダムなノイズに分散しきるまでは行っていない、「ヒュウゥー」「ヒー(ン)」という類の音である。方向性(ディレクショナル)&ブロックが大きめのトレッドパターンと、そこにサイプを多く入れてある以上、この手の音が出るのはやむをえないところだし、スタッドレスタイヤを乾燥・舗装路面で転がすとパターンノイズは、ブロックがたわんで起こる振動と合わせてもっとずっと気になるので、まずは許容範囲。

それとは別に、路面の凹凸を踏んでゆく中でタイヤから伝わってくる振動に関しては、少しゴロゴロとした足元の震えが常に感じられ、とくに道路の舗装表面が粗買ったり細かなしわ状のうねりなどがある箇所では、この低め周波数の、ゴロゴロとかボアボアとする音が足まわりからフロアに伝わってくる。それが室内の空気を共振させてこもる類の振動であり、車体骨格がしっかりしたクルマでもそれが気になることが少なくなかった。最近の日本車のほとんどは、この種の低周波・室内空気共振が起こりやすいので、タイヤ側でもう少ししなやかさを出しておきたいところではある。

タイヤ骨格が上下方向の入力を受けてたわみ、戻る時の揺れのピッチはちょっと速め。ここでもタイヤとしての「縦ばね」が少し高いことが伝わってくる。クルマ側のダンパーが伸縮を押さえ込む方向に“締めて”ある欧州系スポーティ仕様との組み合わせでは、一見「しっかりした」印象を生むけれども、その中にも細かくヒクヒクする揺れが出ることもある。ここはタイヤのしなやかさとダンピングを仕込みたいところだが、じつはタイヤという製品、サイズ・バリエーションのそれぞれで各部の素材を同じにしてもたわみ・戻り・減衰の特性は同じにならない。それが揺れ方や操舵応答に現れる。そこで中核となるサイズいくつかで“チューニング”して、それを各サイズに展開していくことになる。そこでどんなクルマと組み合わせてテストするかも、タイヤの仕上がりに影響してくる。できればサイズごとに、そのサイズを履く様々なクルマで確かめたいところだが、それを追いかけると膨大な作業量になる。あまり知られていないが、このあたりも市販車向けタイヤの開発で大変なところ。その煮詰めにおいてSYNCHRO WEATHERでは夏から冬までの幅広い温度環境の中で、「しっかりした」感触をめざしたということだろう。カバーすべき路面状態だけでなく、温度、気象条件(それによってトレッドだけでなくタイヤ各部のゴムの特性も変化する)が幅広いのも、「オールシーズン」の難しさなのだな、と実感する。

タイヤとしての運動特性や中高速でのラインコントロールについては、テストコースで確認しているので(世界的に見ても岡山TCはそれがやりやすい条件が整っている)、ここでは普通の道を普通のリズムで走る中での反応やリズム感を確かめて行く。テストコースでのカローラ、ゴルフでも感じたようにこのクルマ(アウディQ5)でも中立近傍に少しクニャッとしたゾーン、それは「遊び」というより、固めのマシュマロに例えたくなるような手ごたえが常にあり、そこからステアリングをじわっとさらに動かしていくと、手に来る反力がグッと重くなりつつタイヤがねじれ、横方向の力が立ち上がる。このステアリングホイールのリムまわりのズシッとした反力を少し上回る力を手で加えながら、ステアリングをさらにねじっていくと、その中から横力がふわっと立ち上がってくる。このクルマの場合、カローラをはじめとする日本車ほどはEAPSの機械精度が雑ではないが、欧州ブランドカーとしてはちょっと精緻さが足りず、小さく切り込んだところで手を止める、そこでわずかに戻しに入るところでは、モーターが手の動きと一瞬ずれたアシストを残したりするので、タイヤの反力増加・横力発生のリズムに応じたなめらかなラインコントロールを組み立てるのに、ドライバー側の“制御精度”を少し高める必要があった。普通のドライバーだとそうしたクルマの動きの微妙な“ずれ”は意識しないレベルの話だが、車線の中で少し蛇行するような瞬間があるかと思う。それ以外は、テストコースで確認したようにクルマの運動を作る中では、サマータイヤとしての力量をみせてくれた。

まとめ

ここまでの“味見”言語化を読み進めていただいていればわかるように、この「SYNCHRO WEATHER」は、氷温ちょっと下あたりまでの気象の中では現状のスタッドレスタイヤと同等か時にそれ以上の摩擦力と運動特性を持ち、その一方でサマータイヤとしても必要にして十分(以上)の実力を実現している。これまでのオールシーズンタイヤとは一線を画す存在であり、それができたのは「水に触れると、表面から少し内部まで、柔らかくなると同時に水分子とのなじみが良くなる」ゴムならでは。とくに雪面や低音ウェットでのタイヤ表面と路表面が接触・摩擦する中で、既存の低温対応ゴムとは何か違う微妙な感触が伝わってくる。中高温の路面では、まずウェット・グリップを、転がり抵抗削減を最優先しがちな最近の市販車ライン装着タイヤより確実に高く、ドライでの摩擦力とそれを受け止めるタイヤ骨格は上級サマータイヤと同等。これだけのパフォーマンスを併せ持つプロダクツになっていることは、確認できた。「全ての季節・天候をひとつのタイヤで」というタイヤ技術者の「夢」に一歩近づいた、と言っていい。ユーザーの視点からは、「年間1セットで暮らせる」とも言えるが、このタイヤの資質を最も活かせるのは、「冬場に雪は降るが年に何回かで、積雪として残っても数日」という地域、「暮らしている地域は雪が降らないが、冬場は高速道路などを走って降雪地帯に出向くことがある」というケースで、有力な選択肢になる。

タイヤというものに深く関わってきた者としては、その根本に踏み込む技術革新の第一歩〜まだこの先がある(はず)〜、という実感がある。

未確認の性能・特性として、摩耗とその進行による特性変化があるのだが、当家の所有車にも装着したので、なかなか走行距離が伸びないのだが、少し時間をかけて確かめていこうと思っている。いずれその報告もしよう。

(両角岳彦)

【関連サイト】

ダンロップ「SYNCHRO WEATHER」公式ページ https://tyre.dunlop.co.jp/item/item-detail/synchroweather