■今日の、「自ら操るクルマ」のベンチマークとして

Golf(gen.7) Rの、自動車として、より端的に言うならば「ドライビングと言うスポーツのための道具」として、そしてそれを実現するためのエンジニアリングとして、それぞれが「おそるべきレベル」にあることを語った例はほとんどないのではないだろうか。

そしてそれを身体の芯にまで染み込む感覚として実感しているユーザーも少ないのではないか。

なぜならば、その感覚を他のクルマとの体験と比較して言語化できないかぎり、このクルマの”凄さ”を自らの身体感覚として理解することは難しいからである。少なくとも、ここまでに存在した日本の、そして世界の自動車メディアの類型的「試乗記」のフォーマットしか書けない、読んだことのない人々にとっては、このクルマが体現しているものを表現する手法、言語は存在しないからだ。

しかし、「ドライビングというスポーツ」に、ごく初歩であってもふつうに取り組む感性を持つ者であれば、このクルマの持つ「凄さ」は既存のどんな「パフォーマンスモデル」とも違うものとして、言葉にはできなくとも容易に体感できる。

だから、このクルマの「凄さ」を走らせてすぐに”こいつは何ものなのか⁈”、滅多に出逢うことがないその資質を、何とは語れずとも素直に体感する人は、女性が多い。その感覚をこそ、大切にすべきなのだ。

自動車メディアが俗っぽく語る表面的なスペックだけの”レポート”に、オーナー自身が味わっているクルマとの対話の大事なポイントの多くを削除してはめ込むことで、自分の身体全てで味わっている充足感を卑小化してはならない。あなたが乗っているのは「世界最良のクルマ」のひとつなのだから。

じつは、ドライビングのディテールにおいてパワーパッケージが、そして4つのタイヤの摩擦力のバランスがどう機能すべきか、そしてどのような技術要素において、どんな制御を、どう表現することで、何が起こるか、を知っている者であれば、よくぞここまでの動質を実現した、と頭が下がり、それを実現しえたVWとドイツ自動車技術の奥行きをうらやましく感じるところにまで、思いが至るはずなのである。私と、その仲間たちがこの十年余にわたって「こうすればできる」と開発し、確認し、しかし日本の自動車産業が理解しえなかった「動質を高めるためのエンジニアリング」の多くを、例えば、パワーパッケージの、本当の意味での「レスポンス」、4輪のグリップバランス…などが生み出すクルマならではの動きのディテールが、このクルマにはひとつずつ実装されているのを、私たち(動質と技術の関係を読み解く仲間たち)は確認している。

パワーパッケージもステアリングそしてサスペンションからタイヤに至るフットワークも、ドライバーの操作に、ということは、そこでドライバーがイメージしている反応(ほんとうの意味での「レスポンス」)と、さらにその先で現れる運動について、ドライバーがクルマという存在を自らの肉体の延長として、4つのタイヤの摩擦力のバランスによってこんなふうに動いてくれるはず、と感覚的に描いたものに対して、これほど正確に、かつある種のおだやかさ、寛容さを持って反応するクルマはまれである。コーナリング・プロセスひとつを取っても、まずブレーキングの減速度の現れ方からその中での車両姿勢、前後タイヤの接地感に始まり、ヨーイングの発生から旋回へ、その中での車両の運動と軌跡の現れ方が、ドライバーの操作に対して正確に、といってもドライバーの自己流、勝手な操作に対しては寛容ながらも雑な動きを現すのだが、タイヤへの荷重と働きかけによって生ずるす摩擦力の上で運動する、4輪車の「あるべき姿」に最も近い形で現れる。そういうクルマに仕上げられている。これを造った人々の、ドライビングに対する理解の深さと、それをいかなるエンジニアリングによって実現するか、という知見の広がりと深さについては、今日の自動車産業においてもなかなか比肩するものはない、と実感させられることばかりである。

ひとつの側面として、このクルマのノーマルおよびエコモードと、レースモードの切り替えを行ったときに現れるパワーパッケージとフットワークの明瞭な変化、これを「しなやかな筋肉を持つ都会人」と「トレーニングを積んだアスリート」のような「二面性」として捉える人も私の周りには多い。それはそれで正しい。しかし、このクルマの「動質」とそれを生み出すエンジニアリングの進化は、それよりさらに深いところにあると思う。

■パワーパッケージの体感

ゴルフRのドライビングモード切り換えによって現れる「二面性」について、わかりやすいところから話をするならば、まず、アクセル・レスポンスである。

ノーマルモードでは、カタログスペック等においてイメージされる「最も速いゴルフ」を実感させるものではあるが、よくまとまっていて、(アクセルペダルを)踏めば強烈に速い、という実感にとどまる。

焦点を当てるべきはレースモードであって、このモードに切り替えた瞬間、エンジンの行動と表情が一変する。これが先ほどの「二面性」に最も大きく影響する部分ではある。

すなわち、アクセルペダルの動き、例えば3mm、5mmと踏み込む右足の動きに対して、エンジンの燃焼が間髪を入れず強まり、そこから現れる駆動力が、まさに「アクセルペダルを踏む動きどおり」の感覚で強まる。この「レスポンス」こそが、このパワーユニットの最大の特徴だと言える。

すなわち、エンジンの燃焼とそこに生ずるトルクを、ドライバーのアクセル操作に対してどう反応させるか。たとえアクセルオフした燃料カットの状態であってもシリンダーの中には常にポンピングされた空気が存在する。そしてこのエンジンは直噴(シリンダー内直接燃料噴射)なのであって、「そこにある」空気に適切な量の燃料(ガソリン)を噴射し、点火すれば、燃焼による圧力、それがピストンを押し下げることで生まれるトルクが、まずはひとつのシリンダーから立ち上がり、そして次々と燃焼サイクルに入るシリンダーがそれに続く。

簡単な計算では、クランクシャフトが、すなわちエンジンが1800rpmで回っていれば、毎秒では30回転していて、4気筒エンジンなのであれば燃焼サイクルは毎秒60回ある。つまりアクセルペダルの動きを検知してから最短1/60秒後には何らかの変化を発生させることができるし、次の1/60秒、さらに次のサイクルへと、トルクを連続的に変化させてゆける。これこそが「直噴」の強みであって、吸気ポートにガソリンを吹きつけ、それが空気と混じって気化しつつシリンダーに吸入される「ポート噴射(間接噴射)」方式では燃焼発生の遅れ時間が大きく、かつミリ秒レベルの変化は制御不能である。

欧州の自動車メーカーとサプライヤーは、まずディーゼル・エンジンの電子制御直噴、いわゆるコモンレール機構の導入に当たって、アクセルペダルの動きに対して、いつ、どれだけの燃料をシリンダー内に噴射し、どれだけのトルク変化を作るか、という命題に直面した。その蓄積があって、次にガソリン直噴にもこの知見を展開した。アクセルペダルの動きは、スロットルバルブを動かして「エンジンが吸入する空気量」を調節するもの、というそれ以前の定石から踏み出して、アクセルペダルの動きは「駆動力の増減」を求めているのだ、という当たり前の事実を踏まえて、それをどんなニュアンスで実体化するか、を造り込む時代になっているのである。この基本的な人間-機械系のアルゴリズムは、どんな動力源+伝達系を持つクルマでも共通のものとなる。

残念ながら日本の自動車技術界のほとんどは、いまだにこの旧来定石、「アクセルペダルは空気量を、その結果としてエンジン・トルクの変化を作るもの」程度の認識に止まる。じつは、ある研究・開発者たちが「直噴でレスポンスを作る」という可能性に着眼し、実験も進めていた(筆者もその実車評価に参画した)のだが、その意味を理解した自動車メーカーはいない。

この「直噴によるトルク・レスポンス」が市販車のガソリン・エンジンに実装されたのは、2010年代に入るころ、いわゆるダウンサイジング、排気量縮小+ターボ過給による「吸入空気量」で必要な仕事を作るエンジン・コンセプトの出現・熟成と軌を一にする。アクセルペダルの踏み込みに対して、まず直噴による燃料投入、それが生む過渡的なトルクの立ち上がりによって、ターボチャージャーのインペラー加速→吸気量増加→トルク上昇のプロセスへの「つながり」を作り、一般的な加速要求の中ではターボラグを感じさせない、というパワーユニットを実現した。

このゴルフRではさらに、アクセルペダルが動く量とその速さに対して、駆動力の大きさはもちろん、それが時間軸においてどう現れるか、を造り込む、という次元にまで踏み込んだ。アクセル操作のニュアンスに応じて、どのタイミングで、どれだけの燃料を噴き、どんな大きさのトルクを立ち上げ、維持し増やしていくか…それが実に緻密に作り込まれている。その体感から「何をしているか」を理解し、自分たちのエンジン、車両にも展開する動きは、ゴルフR登場後、2、3年してからヨーロッパはもちろんアメリカのメーカーの「元気なクルマたち」にも波及しつつある。もちろん、そのエンジンは直噴であることが必須だが。

しかしこのゴルフRに表現された、最良のディーゼル・エンジンに匹敵するほどのレスポンス(内燃機関としての燃料供給~燃焼の基本原理において、燃焼開始の応答ではディーゼルが優る)に関しては、今のところ他に匹敵するものはない。

そしてこの、レースモードにおけるレスポンスの良さは、何気ないパーシャル(過渡状態)からの軽い「押し出し」に始まり、すなわち定常円旋回に移行した瞬間にコーナリング・ドラッグと釣り合わせるための駆動力投入、いわゆる「バランス・スロットル」への移行と微調整など、わずかな駆動力の増減要求に対してもじつにきれいな形で現れるし、もちろんそこからより深く踏み込めば、スペックに示されたとおりの、強烈な加速に移行する。

このパワーユニットの、もうひとつ印象的な「個性」。それはエンジンに少しムチをくれ、軽く負荷をかけながら駆動力を強め、加速していく状況において、まるで2プレーン・クランク(90度位相の意。いわゆる「アメリカンV8」など乗用車用V8のほとんどはこのクランク配置)のV型8気筒エンジンのような、パルシブな鼓動とサウンドを吐き出しつつ、非常にコントロール性の良いリズム感とともにトルクの増加が現れること。この鼓動感覚は、一瞬、直列4気筒であることを疑うほどの音と、それに同調して現れるトルク波動である。

また別の機会に詳説することにしたいが、この2プレーン・クランクの90°V型8気筒、いわゆる「アメリカンV8」が代表する気筒配列とその鼓動(トルクのパルス)こそ、人間にとって「力感」を最も分かりやすい形で実感させてくれるものである。ゴルフRのパワーユニットは、燃焼パルスの一発一発を体感するには不利な180°位相の1プレーン(平面)・クランクの直列4気筒でありながら、2プレーン・クランクのV8に近い鼓動感を作り出している。なぜこれができたのかについては、まだ解析しきれていない部分が私としてはある。

基本的に排気音の中に低音成分、低周波成分が多いことから、排気系の背圧をかなり低めに設定していることは想像に難くないが、レースモードにするとさらにこの低音域が強調され、いわゆる「ドスの効いた」響きになり、さらに強めの加速の中でのシフトアップ、アクセルオフ等においてターボチャージャーの過給の高まりからの燃料カット、タービン減速を実感させる「バフッ」という一発の響きを発する。このあたり、いかにも高過給を常用し、量産エンジンから一歩踏み出したパフォーマンス・ユニットであることを意識させる現象であって、思わずニヤリとしてしまう要素ではある。

しかし、エミッション・コントロールが「Euro7」をはじめとしたより厳しい内容へ、同時にテストモードがシャシーダイナモ上の疑似走行からRDEへと移行してゆくこれから、こうしたエンジンを市販製品として世に出すことは、相当に難しかろうと思われる。このようなパワーユニットを持つ存在が、当たり前の大量生産消費財として世に出ることは難しい、という時代を、我々は迎えようとしているのである。

今日の「ドライビングというスポーツ」においては、タイヤとの対話とその摩擦をいかに作り出すか、その結果として現れる車両運動をどう組み立て、コントロールするかに集中したい。その中で駆動力は遅れなく、筋肉の反応を思わせる「力」として存在してほしいのであって、Hパターンの手動変速はその変速操作を行っている時間、すなわち駆動が(減速方向を含めて)「切れて」いる時間がいかにももったいなく、そこで手足を動かしている間の身体反応も含めて、ダイレクトに締結された駆動機構が変速ショックなく、その瞬間、そして次の要求に応じたエンジン回転を選択・維持してくれることが望ましい。もちろん、この瞬間は変速比が固定されていることが絶対条件となる。つまり「トルク切れのない歯車機構変速機」がマストとなる。もはや競技用車両が主要なカテゴリーではほぼ全て、パドルシフトに移行しているのも、これが理由だ。

その意味で、ゴルフRにおいては(ほかの車種のほとんどでも)、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション:VWの呼称はDSG)が圧倒的に好ましく、またエコ/ノーマル/レースのそれぞれにおいて、変速スケジュールの設定もじつにうまく選ばれている。変速時の駆動切れ、それを減らそうとすれば直面する変速ショックを消すことについては、もともとかなりのレベルにあったが、第7世代ゴルフR最終型においてはギアボックスが6速から7速に変更され、減速比のステップが小さくなったこともあって、一層の洗練を体感している。

ブレーキについては、量産ロードカーの範囲内で他車からぱっと乗り換えても違和感なく踏めるような、踏み始めから遊び領域にかけてストロークが少しソフトに入るようになっているが、その先では摩材のタッチ、そこから踏力に即応して摩擦が、その現れとしての減速度が体感できるものに仕立てられている。もちろん、減速からターンインに移行するところで制動は抜きながら、しかし前輪荷重・後輪抜重状態をどこまで、どのくらい維持しつつ抜いてゆくか、ヨーの立ち上がりに合わせてブレーキをリリースするといったデリケートなコントロールにもちゃんと応える。

さらに、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)の場合、当然ながら自動変速によって減速とともにダウンシフトを行うわけだが、日常領域のスムーズな減速の中でこのダウンシフトが起こっても「踏力一定ブレーキ」のコントロールがしやすい。まず動力系でダウンシフト時の意図しない減速度の変動が抑えられていて、ブレーキ系の摩擦にもデリカシーがある、という「仕込み」ゆえである。

■フットワーク

舗装路面における旋回能力、ドライバーに対する反応、ほぼ全域にわたるそのリニアリティ…も同様に素晴らしいものがある。

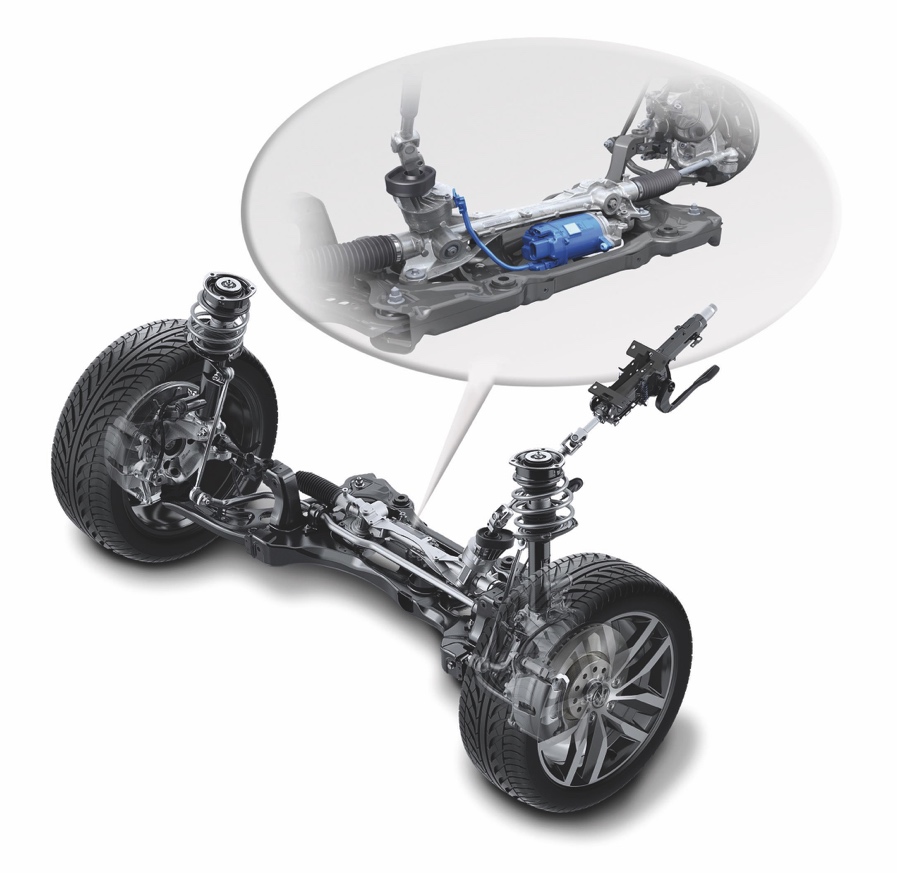

ステアリングは中立付近からじわりと動かし出すところに適度な遊び、と言うよりはたわみ感があり、そこからねじり反力が立ち上がって、ちょうど良い感じで重さと機械系+ゴム系の感触が増してゆく。それと同調してフロントタイヤがねじれつつ向きを変える動きが始まり、それが手に伝わるだけではなく、足元に感じるフロントの動きとして伝わってくる。とはいえ、私の感覚で言えばその中に電動アシスト特有のふわりとした感触があり、また以前からの解析で、このタイヤがねじれてゆく手ごたえを思わせるねじり感と重さの小さな変化の最初の部分は、タイヤ直接の感触ではない、「作られた」感触が入っていることもわかっている。それでも、自動車メーカーの評価者の中でも「ゴルフのEAPS(電動アシストパワーステアリング)がとても良い」と言う定説があるのはよくわかる。これが理想とは言えないのだけれど。そのゴルフ系のステアリングの中でも、このRはけっこうズシリとした重さを付けている。

付け加えておくなら、ゴルフ7(第7世代)にモデルチェンジした当初、アシストモーターからラックと噛み合うピニオン(VW=ボッシュ-ZFによるデュアルピニオンEAPS)のリダクションギアのところに組み込んであったラバー・カップリング(ギア音・振動の吸収が主な役割だが、これが「タイヤの初期ねじれ」の“ふり”をする要素になっていた)をなくしたことで、中立付近のねじり手ごたえが若干スポイルされていた。しかしその後1、2回のイヤーチェンジの中でまったく問題のないレベルまで改善されている。Rは当初からこの修正版(おそらくほとんどは制御による)になっている。

その中立付近から先、少し深くステアリングを切り込んでいくところから、フロントの横方向への動きが手の動きに合わせてきれいに立ち上がってくる。このフロントの横移動とそれによるヨーレイト(ヨー角速度)の立ち上がりはとても自然であって、多くのドライバーにとって使いやすい。エキスパートにとっては、ほとんど何も考えずに「手を動かしたとおりに向きが変わる」感覚に入り込める。

そこで車体全体の向き変え、すなわちヨーレイトが立ち上がったところでリアの踏ん張りが自然な形で現れ、車両全体が流れるように向きを変えていって、旋回状態へと移行していく。切り込んで止める舵角、そこに至る操舵速度、前後輪荷重移動の状況などに応じて、このヨーレイト発生から前後タイヤのグリップ(横力)がバランスし、定常円に近い旋回へ、という一連のプロセスが、非常にきれいに、かつ運転操作の中に織り込まれたリズムのとおりに現れるので、ドライビングが非常に組み立てやすい。フロントの応答を見ながらクルマの旋回運動を組み立てて行く、というプロセスが、基礎トレーニングがきちんとできているドライバーであればほぼ無意識に、すなわち自分の身体の延長に近い感覚で組み立ててゆける。

こういうクルマは、じつは非常に少ない。稀、と言ってもいい。

いったん、円を描く態勢に入ったところで、バランス・スロットル(コーナリング・ドラッグ分を釣り合わせて速度を維持するだけの駆動力を加える)状態に持ち込む。ここでも、アクセルペダルの小さな動きに対するエンジンレスポンスの速さとリニアリティによって、旋回+駆動のバランス・コントロールも非常にやりやすく、デリケートにできる。ドライバーがこのバランス・スロットル状態に持ち込めれば、わずかなアクセルの戻しあるいはミリ単位の踏み込みによって、荷重移動と前後タイヤのグリップ・バランスの微調整、そこで現れる旋回軌跡と車両の内向姿勢の維持と変化が、さらにはその中からトラクションのかかり方などを、ほぼ自在にコントロールできる。

旋回時の求心加速度、すなわち横Gのレベルを上げて、ややタイトなコーナーを定常円状態からさらに深く回り込んで行く時なども、フロントの余裕を見ながら(ちゃんとクルマと”相談”しながら操舵タイミングと舵角速度を使い分けられるドライバーなら、常にフロントタイヤに十分な余裕を残して旋回に入れる)、ステアリングをコーナーの深さに合わせてじわりと切り増し、路面の勾配やカント、ミューの変化も感じながら、バランス・スロットルの状態を微妙に変化させて前後荷重を微妙に動かすと、クルマはぐいぐいと回り込み、旋回を深める挙動を作っていける。

さらにここでコーナーの脱出方向が見えていれば、アクセル・コントロールで「曲がる」こともできる。深く回り込む挙動が起こっている中からエンジントルクを強め、駆動力を強めていくと、フロントが引っ張るだけではなく、むしろリアから押してくる感じが明確に腰に伝わり、それがさらにヨーを維持する、時に強める方向に働くのである。つまりヨーレイトが十分に出ている旋回の中で駆動力を強めるとその多くがリアタイヤに伝わり、クルマを押し出す動きと同時にリア側からヨーレイトを強める動きが現れ、ある程度の回り込みを維持しつつ加速状態に向かう、という後輪駆動車のような挙動を見せるのである。

これは前後軸それぞれに左右輪のブレーキをコントロールすることで、左右の差動制限、いわゆるリミテッドスリップ・デフとしての効果、左右輪間の駆動力バランスと回転差抑制による駆動とヨーレイトのバランスを生み出していることによる。おそらく、前記のような旋回+駆動がバランスした状態では、後軸側の差動制限を強めているはずである。上りが続くタイトな峠道で、右に左にとこうした強めのパワーオンを繰り返す旋回を続けた直後にクルマを止めると、4輪のブレーキがかなり熱くなっていることからも、このブレーキ・デファレンシャル制御を積極的に使っていることが確認できた。

こうした走りの中で、ステアインから旋回に入るところではヨー発生を邪魔する前後軸間の回転差拘束が顔を出すことなく、しかしパワーオン旋回では上記のような後輪側に強い駆動が発生してくるという特質には、前後軸間で駆動伝達をクラッチングするトルクスプリット・ユニットの素性と制御もかなり効いてくる。ここに使われているのは第5世代のハルデックス(Haldex)・カップリング。ドライビングの中で(少なくとも舗装路面では)その存在を意識することがない、ということは、かなり巧みに働いていると考えて間違いない。日本車が多用する、電磁石の推力をボールカムで増幅して多板クラッチを押し付けるタイプでは、そのクラッチングがヨー運動のギクシャクとなって現れ、こうはゆかない。

ただ、ハングオン・クラッチによる前後軸結合可変方式の4WD(この機構の作動と効果、運動影響は、世に語られているような簡単なものではないのだが、その話はまた別の機会に)は、路面μが下がるほどに車両運動の中に乱れが顔を出すようになる。私はまだ、ゴルフRでそうした低μ状況をフルに走ったことがないので、ここ(雪氷路における車両運動)に関しては未だ語るものを持たない。

そこまでいかずとも、都市高速レベルのコーナーで、最初の回り込みがうまくいったところから、旋回立ち上がりに向けてアクセルペダルを踏み込んでいくと、エンジンの吠え方が強まるのに合わせて少し接地感が強まる感触、若干ながら後ろ脚がわずかにスクワットしつつ押し出し、ぐいぐいと回り込んでいく、という一連の挙動は、普通のドライバーでもドライビングの段取りさえきちんと組み立てれば、いつでも体感することができる。

少なくともこの運動領域で、そこで見せるタイヤの摩擦力のバランス、そこから起こる車両運動において、ゴルフRは、FWDのGTIとはもはや異質の存在であることも、一応ここで申し添えておこう。

すなわち、「ドライビングと言うスポーツ」のためのクルマ、その質は、この領域でも非常に、確実に、高い。

■ゴルフとゴルフ・ヴァリアント

ここで付け加えておくなら、ここまでのフットワーク、とくに回頭性とヨーイングの維持についての体感報告は、ゴルフの基本形、4ドア・ハッチバックボディの車両におけるそれであって、ワゴンボディ(ヴァリアント)では細かなニュアンス、ドライビングに応える趣が異なる。

すなわち、ステアインに対するフロントタイヤの横力発生、そこからクルマの前が横に動き出すプロセスはほぼ変わらないが、そこで車両全体の「向き変え」モーション立ち上がってくるところで、リアタイヤの横力がハッチバックより早いタイミングで現れ、クルマ全体としてZ軸まわりに”自転”する動きを収束する動きを生む。それに対応して、ここからステアリング舵角をもう少し足してやりつつ、必要とするヨーを作り、軌跡を合わせ込んでゆくドライビングになる。旋回の中でのステアリング調整による内向運動の増減、とくに内向の反応もハッチバックほどには現れない。つまり「ぐいぐい曲がってゆく」感覚が薄らぎ、一般のロードカーに求められ、仕立てる側もそう意識する、「少し舵を切り込んだ状態で、何か次の動きを作る時にはもう少し切り増すことでバランスを作る」ような車両挙動にまとめられている。

ちょっと考えを巡らせればこれは当然のこと。ワゴンボディは後輪より後方にオーバーハングした車体(鋼板とガラス)の容積が大きく、この部位の重量が増す。もちろんここに「モノを積む」ことも大前提となる。ヨーイングの中ではモーメントアームの先にあるこの質量が回転運動を起こすのを止めることを最優先して車両セッティングを組み立てなければならない。だから欧州メーカーのワゴンは、前半部が共通のハッチバックやセダンに対して、リアのスプリングレートが一段と高いのが定石だが、ゴルフRの場合は元々の主ばね設定が硬いこともあって、ハッチバックとのばね伸縮の差はあまり感じられない。しかしリアタイヤの初期トーインは増やしているはず。それがあのターンインでリアの横力立ち上がりが早い、ヨーイングを抑制する動きに現れている。その先、ロールが深まってゆく中でリア側から挙動変化を押さえに来る感触からは、バンプストローク側のトー変化(イン側へ)もやや強めになるよう仕込んでいる可能性もある(このあたりは、ゴルフワゴン全体として)。

というわけで、ゴルフRを、ゴルフRらしく味わいたいというのであれば、断然ハッチバックボディを推奨したい、といつも思う。

■ライド・フィール(コンフォートネス)―いわゆる狭義の「乗り心地」

様々な場面、路面、速度、運動の中で常に「クルマが走っている」ことを明快に伝え、体感させてくれるフットワーク。ライドフィール(振動、揺れ系の感触)で言えば、タイヤが路面を転動してゆく生の感触から揺れのリズム、その収まりまで、たしかにクルマがタイヤの接地・転動とともに動いてゆく感触が味わえる。

例えて言えば「コクとキレがある乗り心地」。

さすがに装着しているタイヤのキャラクター(パフォーマンスタイプ)とアスペクトレシオ、高運動性指向の作りであるがゆえに、路面を踏んで行く中で、タイヤ全体の、つまりトレッド面からケースまで、たわみが少ない感触である。とりわけ路面の凹凸が尖っている、例えば段差であったりシャープな形状の突起であったりした場合、それに当たった瞬間、タイヤのトレッド面はそれなりにエンベロープするが、その基部にあるベルトと骨格のコードが突っ張るような感触が伝わる。速度と路面突起・段差の形状によっては、乗り上げショックの後に一瞬震えるような、ほんのわずかビビるような振動が残ることもある。中速領域(日本の)ではドロドロッとした振動と音が一瞬だけ車室にこもる瞬間もある。しかしその突き上げ加速度と震えは一瞬であって、硬さとして感じるのではなく、足の裏がしっかりと路面を踏みしめている中に突起物があった、と言う感触で身体の中を通り抜けて行く。

若干のゴツゴツ感、残留振動については、ブリヂストンの癖という部分も見受けられ、ここは他のブランド、例えばミシュラン、コンチネンタルのタイヤであればどうなるか、確かめてみたいところではあるが、残念ながらこれまでその機会はなかった。

とはいえそのブリヂストン的ケース剛性の不連続感、つまり「硬いところ」と「たわむところ」が別々に動く感触は、現状でチラッと気になりはするが、それが直接、不快感につながるものではない。他の車種ではこの「癖」が明らかな不快感となる場合も多いが、ゴルフRの場合、そこをうまくまとめてある。タイヤのたわみ・振動特性の幅に対して懐が深い、というべきか。

この最初の入力、路面〜タイヤからの突き上げあるいは押し上げショック及び動きに続いて、車体全体が持ち上がり(わずかな伸び側ストローク)、その揺れが折り返して下方向に動き、サスペンションに縮み方向のストロークが入る、と言う一連のプロセスは、かなり速いリズムで進行する。すなわちばねレートが高い、ばね上共振周波数がかなり高いことを伝えてくる揺れのリズムである。しかしその動きの体感は、強靭かつしなやかな筋肉、鍛えられた身体機能、それもウェイトトレーニングのような、ある種人工的なプロセスで作った筋肉ではなく、アスリートとしてのスポーツの中で鍛えられた筋肉、とりわけ脚の筋肉による、上下の運動を、その中で自らの体重が発生する慣性力をしっかりと受け止める動きを連想させるような、人間にとってはなじみのある、しかしなかなかここまでは鍛えられない…という印象を残す揺れのリズムであり、そのピーク形状であり、収まりである。ばねレートが高いにもかかわらず、上下に強く揺さぶられる感触や、内臓が揺さぶられる感触などはない。

タイヤが路面のアンジュレーション、うねりなどをなめて行き、それを踏んだ最初の角を脚が小さく縮んで丸め、そこからは路面の形をほぼそのまま伝える形で車体前部が上方への動きを始め、そこで脚がスッと動き出して車体が上下に動くのを受け止める。人体で言えば、股関節、膝、足首、足指とつながる一連の筋肉が、ぐっと縮みながら無駄な揺れを起こさずにまず縮み、そこから反発して伸び、収まる。そんな感触である。

必然的に、タイヤの接地面圧変動もよく抑えられている。

うねり型のアンジュレーションの乗り越えだと、とくに揺れが出た中からさらに路面変化を踏んで大きな動きが現れる伸び側のほうに、この筋肉質の揺れと収まりの感触が強く感じられる。もちろん、前と後のストロークの現れ方、車体全体のフラット感には何ら問題がない。締まったフラットライド、という動きに、うまくセットアップされている。

■ダンピング・コントロール・システム

ここまでの印象は基本的にノーマルモードにおけるものであり、コンフォートモードにすると、路面の凹凸を踏んだところから車体の揺れに続くところで、筋肉の締まりが少し緩くなる感触が現れる。路面の凹凸、あるいはうねりの”当たり”が若干マイルドになり、ということは、路面の凹凸を踏んで最初にパッと押し上げてくる動きの角が丸まり、その先で伸び上がりが止まるのが少し遅く、揺れのピークのところで一瞬ふわりとした感覚をごく短時間味わわせた後に折り返してちょっと深く沈みこみ、そこからまた折り返した先で収束に至る。トレッド面が路面を踏んで行くあたりの感触にしなやかさがちょっと加わる。ということは、ダンパーの縮み側の張りが少し弱くなり、タイヤの接地面からトレッドベースにかけての硬さが車体に伝わる瞬間に、その伝達が少しマイルドになっている感触である。最初の踏み込みの接地面圧変動も少しだがマイルドになっているかな、という感触。ただしそれに続いて現れる上下揺れのリズムもノーマルモードより少し伸びて、若干だが車体がフワリと浮いた感触があって、そこから車体が下に戻ってくることもしばしばある。

レースモードにすると、路面の突起やうねりによる最初の押し上げがノーマルモードよりも若干速く感じられ、そこから車体の揺れを押さえ込んでいって早めに収める、という動きになる。路面のうねりを通過してゆく時に車体が揺れる周期のピッチが少し速くなり、そこに小刻みな揺れが少し混じってくる印象を受ける。

このモードだと、車体全体の揺れがちょっと小刻みに速いリズムになり、ばね上共振周波数が高いことを明らかに伝えてくる。しかし路面の当たりが硬くなったり、足元が震える感触は現れず、車体の重さを受け止めるところで、太い筋肉に軽く力を入れて瞬発力で止める、という感覚である。ただ路面によっては、小刻みに上下に揺れる向き、そして揺れの後半でリアのわずかな沈みこみからの戻りが少し残りがちな瞬間がある。これはタイヤのケース剛性バランスに起因するものである可能性が高い。

ノーマルモードでも車体側4輪部位に装着した加速度センサーで各部位の上下動や加振力を検出して運動状態を推定し、それに応じてダンパーの減衰力をほぼ無段階に変化させるDCCによって、単に路面凹凸乗り越えの伸縮だけでなく、車両運動に対して減衰力子変化させている。例えば、横運動が始まりロール運動が起こる瞬間から減衰力を変化(強めて)ゆくし、そこから横Gが増してゆくとレースモードとほぼ同様のダンピングに移行すること、また路面が持つ様々な凸凹アンジュレーションに対して接地面圧の変化が抑えられ、その中から安定した摩擦力を引き出せることなど、ダンパーコントロールについては、すなわちDCCの設定に関しては、特に一般道においては速度、運動領域の全域において、ノーマルモードが最適だと考える。

ちなみにレースモードではステアリングEPSのアシスト(トーションバー・センサ―のゲインに対するアシスト量の設定)もかなり減らされ、ばね反力的な重さが増えるので、この部分でもレースモードを選ぶ意味は薄いと考える。

さらに蛇足ながら付け加えると、この連続(瞬時)可変メカニズムを持つダンパーの減衰特性、そして基本的に一般乗用車としては異様なほど高いばね上共振周波数を体感させる、ということは高い(硬い)レートを持つ主ばねを組み込んでいることから、ハイパフォーマンスタイヤの最大グリップ領域での車両運動までを想定してセットアップされていることは明らかで、しかし日常の移動からタイトなワインディングを軽く駆ける状況まで、脚のしなやかさとロール、ピッチの動きの押さえは、どんな運動状態でもちょうどいい。ということは、何よりダンパーのストローク速度とばね上側の加速度に対する可変減衰バルブのチューニングが絶妙であることを意味する。もちろん速いロールから高い横G発生に対しては車体側が揺らがないだけの減衰がビシッと出る。

したがって、このゴルフRに対して走行状況の特定領域だけに焦点を絞ったダンパー、車体高低下(もってのほか、である)を含むサスペンション・キットなどを事後装着することは、まったく推奨できない。標準より大径ホイール+さらに偏平化したタイヤへの換装も同様であって、このクルマの「味」をスポイルしてから味わうことになる。強いて言えば、ブリヂストンS001(ポーランド製。日本でリプレース向けに販売されている(いた)ポテンザS001とは明らかに特性が異なる)でしか走ったことがないので、他のブランド、とくにミシュラン、コンチネンタルあたりに履き替えたらどうなるか、ここは個人的に興味を抱いているところだ。付記するなら、ゴルフ7のモデルライフ中間のバージョンアップ時に公開された”R”の広報写真の車両は、ミシュランPilot Sportを装着している。

■まとめにかえて

筆者自身は、2014年半ばの日本導入以来、VWJが広報車両として用意してくれた“R”の個体を、記憶をたどるだけでも7~8台は“味見”してきたが、2019年夏~秋に、例によってかなりの期間、距離を共にした個体が、とくに7速化されたDCTのシフトの速さとスムーズさ、エンジン側からの回転合わせ(これがちゃんとできているからこそ変速ショックがほとんど出ない)、脚の微妙なしなやかさ(これはその日その日の外気温、タイヤ温度と内圧変化、さらにダンパーの油温―たぶん―などによって微妙に、しかし様々に変動するが)など、クルマ全体のまとまりが最も良く、欧州メーカーの製品のモデルライフ終期ならではの「熟成感」を味わえた。

ただし、個人的記憶(脳内データロガー?)をたどると、レースモードにおけるアクセル微小踏み込みに対するエンジンの”レスポンス”、毎秒何十回かのピストン上下サイクルの中で燃焼が発生し、回転力がサッと強まるあの感触に関しては、最初期に味見した3個体の、中でも1台が最もシャープだったと今でも想う。ほんとに「ミリセカンド」レベルの味の差ではあるけれども。あの時期に「ディーゼル・ゲート」が露見しなかったとしても、COやパーテキュレートの排出を考えると、アクセル踏み込みに対してどこまで速く、どれだけの量のガソリンを、シリンダーの中に噴きこめるか、そのレベルは排気浄化側の制約によって抑制されてやむをえない、と思いつつ、ゴルフRを味わい続けているのではある。

さらにちなみに、ゴルフ「R」というグレードは、6世代目から加わったものである。3世代目では狭角V6(この時は排気量2.8Lで各気筒2バルブ・2カムシャフト)を積む「VR6」がGTIを含む既存のゴルフ系列とは一線を画す「コンパクトな車体に上質な動質を持つクルマ」として誕生。5世代目ではこのVRユニットが各気筒4バルブ・4カムシャフトに発展、排気量3.2Lで運動部品のバランス取りなど”ライトチューン”を施したものを搭載し、ハルデックス・カップリングによるRWDを加えた「R32」が送り出されている。そして6世代目では4気筒・高過給志向ターボを搭載、4WDを継承した「R」となったわけだが、この“初代”ゴルフRは、いまだ速度制限のない区間のアウトバーンを200km/hレベルを維持して駆け続けるような状況に適合した、まさに超高速域安定性に特化したダイナミックス・キャラクターに躾けられていた。逆に、タイトターンの連続では身のこなしが重苦しかった印象が残る。たしかにこの6世代目までは、日本の道、とくにワインディングを駆け回るのであれば、いちばん信頼できて楽しめる相方はゴルフGTI、という俗説が通用した。もちろんその6世代目ゴルフでの「R」も、それはそれで「なるほど」と思わせる存在ではあったが、これがここまで語ってきた7世代目の「R」に至って、最初の対面ですでに「前世代とはまったく異質」な刮目すべき存在であることに驚かされたことを記憶する。日本の道でもオールマイティ、かつ「ドライビングというスポーツ」を実感しつつ味わい、さらに操る側の人間として自らを磨く対象にまで”進化”したこと、イヤーチェンジ、マイナーチェンジを経て、その動質の本質は変わらず、失われず、自動車という「移動のツール」としての部分が刻々と洗練されてきているのである。

さらにちなみに、ゴルフ「R」というグレードは、6世代目から加わったものである。3世代目では狭角V6(この時は排気量2.8Lで各気筒2バルブ・2カムシャフト)を積む「VR6」がGTIを含む既存のゴルフ系列とは一線を画す「コンパクトな車体に上質な動質を持つクルマ」として誕生。5世代目ではこのVRユニットが各気筒4バルブ・4カムシャフトに発展、排気量3.2Lで運動部品のバランス取りなど”ライトチューン”を施したものを搭載し、ハルデックス・カップリングによるRWDを加えた「R32」が送り出されている。そして6世代目では4気筒・高過給志向ターボを搭載、4WDを継承した「R」となったわけだが、この“初代”ゴルフRは、いまだ速度制限のない区間のアウトバーンを200km/hレベルを維持して駆け続けるような状況に適合した、まさに超高速域安定性に特化したダイナミックス・キャラクターに躾けられていた。逆に、タイトターンの連続では身のこなしが重苦しかった印象が残る。たしかにこの6世代目までは、日本の道、とくにワインディングを駆け回るのであれば、いちばん信頼できて楽しめる相方はゴルフGTI、という俗説が通用した。もちろんその6世代目ゴルフでの「R」も、それはそれで「なるほど」と思わせる存在ではあったが、これがここまで語ってきた7世代目の「R」に至って、最初の対面ですでに「前世代とはまったく異質」な刮目すべき存在であることに驚かされたことを記憶する。日本の道でもオールマイティ、かつ「ドライビングというスポーツ」を実感しつつ味わい、さらに操る側の人間として自らを磨く対象にまで”進化”したこと、イヤーチェンジ、マイナーチェンジを経て、その動質の本質は変わらず、失われず、自動車という「移動のツール」としての部分が刻々と洗練されてきているのである。

(両角岳彦)

【※本稿は、筆者が2014年に初見、2019年にgen7.5を乗って、他にも年1回は確認し、2022年末に執筆したものです】

コメント