スーパーフォーミュラ 2025年第5戦 オートポリス Spotter Guide

今戦は、土曜日午後に予選、日曜日午後に決勝の、2日間1戦のイベント。タイヤ交換義務は「1周完了」から。

■レース距離:191.634km (オートポリス インターナショナルレーシングコース 4.674km×41周)

(最大レース時間: 75分 中断時間を含む最大総レース時間: 120分)

5月19日(日) 14時30分 フォーメーションラップ開始予定

■予選:ノックアウト予選方式:Q1はA,B各組11車→各組上位6車・合計12車がQ2に進出

5月18日(土) 14時00分開予定

- 公式予選Q1はA組10分間、5分間のインターバルを挟んでB組10分間。そこから10分間のインターバルを挟んでQ2は7分間の走行。

- 公式予選Q1のグループ分けは、第4戦決勝終了時のドライバーズランキングに基づいて、主催者(JRP)が決定する。ただし参加車両が複数台のエントラントについては、少なくとも1台を別の組分けとする。

- Q1の組分けは…本稿執筆段階では公式通知が未公表なので、SF公式ウェブサイト、モータースポーツ専門サイトなどで確認していただければと。

- Q2進出を逸した車両は、Q1最速タイムを記録した組の7位が予選13位、もう一方の組の7位が予選14位、以降交互に予選順位が決定される。

- Q2の結果順に予選1~12位が決定する。

- 公式予選通過基準タイムは、Q1各組それぞれの1位タイムの107%以内とする。

- 各セッション終了直前にアクシデント等で赤旗提示、走行が中断された場合は、コースインして1周し、次の周回でタイムアタックが可能な残り時間を設定して再開する。(スーパーフォーミュラの慣例として)

オートポリスにおける現在のSFのコースレコードは、2020年11月15日第4戦・予選Q3で野尻智紀(無限)が記録した1分24秒140。コロナ禍で開催時期が遅らされた年で、この日も予選時間帯の気温20℃、路面温度24~25℃という、大気密度、路面ともに良いコンディションだった。

SF23エアロに切り替わってからは、過去2年とも5月開催、ドライ路面だったが、2023年5月20日第4戦・Q2で坪井翔(セルモ)が記録した1分26秒187。この日は気温23~25℃、路面温度38~40℃弱で、タイムが伸びていないのは路面温度の影響も大きいかと思われる。

ちなみに2023年の優勝はリーアム・ローソン(無限)、2024年は予選最速が岩佐歩夢(無限)、決勝は牧野任祐(ダンデライアン)がキャリア初勝利を得ている。

photo:JRP

■今シーズン初の土曜・予選、日曜・決勝フォーマット。最大の“変数”は「山の天気」かも?

この後にも紹介するように、今期導入されたタイヤは、素材の中身が「再生可能・リサイクル」とカウントされるものの比率を増やした。ちなみにタイヤを形づくる素材は、トレッドコンパウンドだけでなく骨格そのものを構成するもの、各部の補強材など、部位に応じて異なる配合のゴム(ほとんどが各種の合成ゴム)はもちろんだが、それだけでなく、まず骨格(ケース)の主材は「撚り糸」であって、今はポリエステルなどの合成繊維が、材質や糸の太さ、撚り方などで選ばれる。そのケースの外側を巻き締めてトレッドを受け止めるベルト、それとホイールと嵌合するビードの芯は、鋼線であって、材質としてはいわゆるピアノ線に近い。この鋼線はもともとリサイクル比率が高い。高炉で鉄鉱石を熔解・還元させて作る銑鉄(この段階では「鋼」=スチールではまだない)を、転炉に移したところに鋼材スクラップを混ぜることで、炭素が加わり、そこに各種の添加素材も混ぜて、それぞれの用途に合わせた鋼が生み出されていく。

スーパーフォーミュラ用タイヤ(ドライ路面用) レースコースの平滑路面での接地面積を最大化するため溝のないスリック。このトレッドの表層が発熱して70-80℃を超えると相変化して溶け、ガムテープ接着面のようにベタベタになる。 図版:横浜ゴム

そんな今季のタイヤについて取材を続ける中で、コンパウンド・ラバーの素材にも再生系素材を加えたことが確認できた。ということは、昨年仕様と比べて「溶けゴム」状態になった時の摩擦特性はほとんど変わらないものを調製しているはずだが、温度によって起こる特性変化、例えば粘弾性、つまり表面の溶けゴムの下層でベルト〜カーカスと接合するところのゴムのたわみ方や弾み方などが変わっている可能性がある。あるいは、ゴムの温度によって力を受けて引っ張られ、千切れる瞬間の強度も微妙に変わるかも。でもこれらはタイヤ技術者でも微妙な変化を開発途上で確認する手法がない。

ここまで、3月、4月と、気温・路面温度が上がらない中で行われた2大会では、ドライバーからも「去年と“微妙に”違う」というコメントが少なからず聞かれるが、これはトレッド・コンパウンド内部の温度が上昇していく中での粘弾性の変化を感じ取っている可能性がある。また実際のコース+摩擦限界を使い続ける走行でのミクロのゴムのちぎれ方、すなわち摩耗進行とそれによる摩擦力の低下、いわゆるデグラデーションも、あの気候の鈴鹿ともてぎでは、「今までより少ないような…」という印象があるけれども、素材の温度特性次第で、夏に向けて路面温度が上昇すると、ゴム特性がどう変化するかは、まだ予測が難しい、が、少なくともここまでの4レースのラップタイム変化を見るかぎり、もてぎの第3戦は日照もあって路面温度も40℃まで上がり、周回進行とともにラップタイム低下傾向が、とくに翌日の曇り空の下で路面温度が10℃ちかく下がった第4戦よりも大きめに現れていたような…。

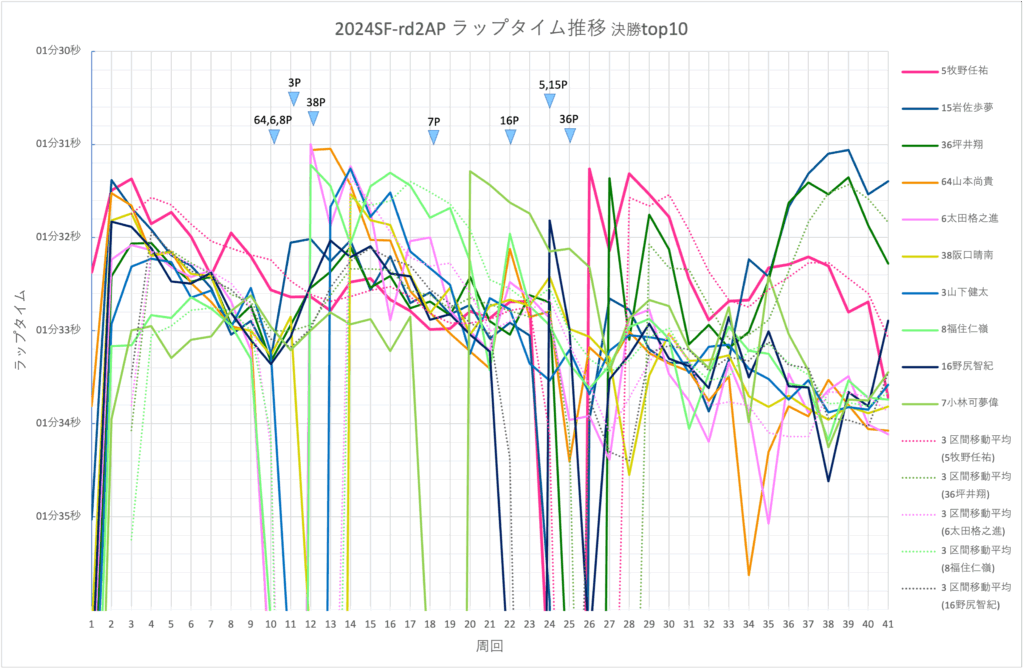

ここで参考までに、昨年のここオートポリスで行われた第2戦・決勝での上位10車の41周ラップタイム推移を整理したグラフを…(ちなみに天候は晴れ、スターティンググリッドでの気温23℃、路面温度38℃)

スーパーフォーミュラ2024年第2戦オートポリス・決勝レース上位10車のラップタイム推移

これを見ると、「昨年仕様のタイヤでは」、燃料搭載量の多い序盤にペースを上げるとデグラデーションはかなり明確。早めにタイヤ交換したドライバー+車両はニュータイヤでまず初期性能の「一撃」は出るけれども、そこからジリジリとラップタイム低下して15周・70km〜18周・83kmあたりで1周・1分33秒台に、ピークより2秒近くタイムを落としている。隊列の前に出て、タイヤをあまり“使わずに”ペースを維持できた数台は、計算上も総走行時間が最も短くなる「均等割り」を選び、とくに優勝した牧野は前半、後半のスティントともに、燃料重量の変化をそのまま示す差と、タイヤ履き替え直後の「一撃」があるだけの、同じ形の右下がりカーブでタイムを刻んでいる。同じタイミングまでタイヤ交換を待った岩佐と、さらに1周遅らせた坪井は、そこまでのラップタイムを抑えて走っていて、終盤35周目以降にタイヤ使用距離(周回)の“オフセット”を活かしてペースを上げ、それぞれ2、位を得ている。

シリーズを主催する側としては、このあたりを見て、170〜190kmの、今季用意されている中では「長いほう」のレースでは「1周完了でのタイヤ交換義務消化」を可能にして、いずれにしてもタイヤの摩擦力が有効に使えるのは100km以下なので、そんな早期にタイヤを履き替えても中後半のペースが極端に落ちるはずで、でもギャンブルしてみよう、という戦略の選択肢を広げようとしたのでは、と慮る。が、今季のタイヤは鈴鹿、もてぎともに1周目に交換して走りきった車両でも「完全摩耗」までにはまだ十分余裕があった。先ほども述べたように、ここから気温・路面温度が上がった時にゴムの変化がどうなるか、は予測不能だが…。

と、あれこれ考え、書き連ねてみたのだが、この週末の天候予報は土日ともに「曇り・雨」で降水確率60%。そうなると、阿蘇山外輪山の外斜面に位置するオートポリスは霧の中、ではなく「山にかかる雨雲の中」(と現地関係者は言う)になったことも過去に何度もあって…。ここまで読み進めていただいたのも、無駄になるかも…。

今年仕様のタイヤに採用された「再生可能と認定される素材」の話

■タイヤ:横浜ゴム製ワンメイク ドライ、ウェットともに1スペック

2025年仕様のスーパーフォーミュラ用タイヤは、「再生可能と認定される素材・リサイクル素材」の比率(重量ベース)を、昨年よりも高め、ドライ、レインとその前後、4種の合算において46%に到達している、とのこと。前にも触れたようにこれは必ずしもタイヤそのものを構成する素材が天然資源などに依るもの、再生材だという意味ではなく、「加工・流通の中で使用したと算定されるバイオマス由来の原料の重量分を織り込む(マスバランス法)などを含む計算の結果。またこのタイヤが使用後にリサイクルされるという意味でもない。

ちなみに製品としての重量でいえば「レイン用後輪」が最も大きいので、それに使う素材、とくにトレッド・コンパウンドに再生可能材を多く使うことが、ここで言う“比率”を高めるのに効果的。そこで注目されるのはゴム素材だけでなくそこに練り込む「シリカ」(主に二酸化ケイ素)。今回は『籾殻』由来のものを採用したとのこと。シリカはもともと岩石や土壌を構成する物質でその意味では普遍的なもの。タイヤに使われるゴムは、カーボン(炭素)粉粒を練り込むことで力を受け、伸びてちぎれる時の強度を高めている。だから「タイヤは黒くて(、丸くて、よくわからないもの…と続く=横浜ゴムで最初のADVAN開発設計、同時にレースタイヤ開発も兼務された技術者であり私のタイヤのお師匠様の一人・山下隆さんの名文句)」なのである。

スーパーフォーミュラ用タイヤ(ウェット路面用) ドライ用と識別しやすくするため、OUT側に白ステッカー、 オンボードカメラから視認できるようIN側に緑ステッカーを貼っている。 図版:横浜ゴム

しかしこのカーボンブラックは水との馴染みが悪く、弾いてしまう。そこで近年、シリカをこの補強材として混練するのが、一般向けタイヤでも定石になっている。シリカはその由来を考えてもイメージできるように「親水性」を持つので、トレッド・コンパウンドの中にあると路表面にある水と馴染みやすく、ウェットでの摩擦が改善できる。ただし問題は摩擦によって静電気を発生しやすく、まず走行によって車体までこの静電気が伝わって帯電し、金属が接近した瞬間に放電が起こる可能性がある。実際にシリカ混錬コンパウンドの導入初期、給油時に給油ノズル先端と車両給油口の間で放電火花が飛び、火災につながったことがある、という話も聞いたことがある。それ以上にタイヤ造りにおいて大変なのは、工程の最初にゴム素材に添加物やオイルを混ぜつつ「練る」のだが、この混錬工程で静電気が発生しやすいこと、だそうである。ゴム補強材としての混入比率はカーボンブラックのほうが圧倒的に多いので、シリカを混ぜている今も「タイヤは黒い」。

そんなことも知識に加えつつ、素材としての組成や働きに変化はないはずだけれども、「籾殻起源のシリカ」を混錬したトレッド・コンパウンドのサーキットランにおけるウェットグリップに何か特徴的なことが現れるのか、変わりないのか、見守ってみたいと思う。ちなみにタイヤの「ウェット性能」において、路表面を覆う水量が多くなるとまず問題になるのは「排水性」。すなわちトレッドパターン。排水の先、あるいは水量が少ない「ちょい濡れ」状態で、コンパウンドそのものの「ウェットグリップ」が鍵を握る。

週末に使えるドライタイヤのセット数はいつもどおり。そしてタイヤ交換義務は…

■タイヤ使用制限:ドライ(スリック)

2025年全日本SF選手権統一規則・第23条2項には、「競技会期間中を通じ、1レース、車両1台あたりに使用できるドライタイヤは最大6セットとする」と規定されている。

- 新品・3セット、持ち越し(シーズン前テスト〜前戦からの)・3セット

今戦は通常の土曜日午前-昼にフリー走行90分、午後にノックアウト予選、日曜日も朝にフリー走行30分、午後に決勝レースというフォーマット。したがって、3月の合同テストから前4戦までに供給された15セットの中で、未使用、あるいは1アタック相当のセットを各車どのくらい残しているか、がタイヤ・ローテーションのポイント。

■決勝中のタイヤ交換義務:あり

- スタート時に装着していた1セット(4本)から、異なる1セットに交換することが義務付けられる。

- 先頭車両が1周目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入る前までに実施すること。(オートポリスの第1SCラインは最終コーナーの曲線部が終わり、コース図面としては直線に移行した先に引かれた白線。左側の縁石の中間部でその外ではグラベルベッドの幅が縮小し始めている地点。ちなみに第2SCラインはピットロード出口レーンが本コースと合流、コース幅員が一定になるところに引かれた白線)

- タイヤ交換義務を完了せずにレース終了まで走行した車両は、失格。

- レースが赤旗で中断している中に行ったタイヤ交換は、タイヤ交換義務を消化したものとは見なされない。ただし、中断合図提示の前に第1SCラインを越えてピットロードに進入し、そこでタイヤ交換作業を行った場合は、交換義務の対象として認められる。

- レースが(31周を完了して)終了する前に赤旗中断、そのまま終了となった場合、タイヤ交換義務を実施していなかったドライバーには競技結果に40秒加算。

- 決勝レースを、ウェットタイヤを装着してスタートした場合、およびスタート後にドライタイヤからウェットタイヤに交換した場合は、このタイヤ交換義務規定は適用されないが、決勝レース中にウェットタイヤが使用できるのは競技長が「WET宣言」を行なった時に限られる。

■タイヤ使用制限:ウェット 1レース、車両1台あたりに使用できるウェットタイヤは最大6セット

■走行前のタイヤ加熱:禁止

ガソリン流量コントロールとエンジン・パワー

■燃料最大流量(燃料リストリクター):90kg/h(121.7L/h) *ガソリンの性状(ブレンド)は地域と季節によって異なる。今戦の公式通知「ガソリン性状」に記された比重の値は「0.7444」で、ちょっと重め。初夏の機構に向けて揮発性を抑え気味にしてくる時期。

- 燃料リストリクター、すなわちあるエンジン回転速度から上になると燃料の流量上限が一定に保持される仕組みを使うと、その効果が発生する回転数から上では「出力一定」となる。出力は「トルク(回転力、すなわち燃焼圧力でクランクを回す力)×回転速度」なので、燃料リストリクター領域では回転上昇=時間あたり燃焼回数の増加に対して1回の燃焼に使える燃料の量が減るので、回転速度に反比例してトルクは低下する。つまり一瞬一瞬にクルマを前に押す力は減少しつつ、それを積み重ねた「仕事量」、つまり一定の距離をフル加速するのにかかる時間、到達速度(最高速)が各車同じレベルにコントロールされる、ということになる。

- NRE(Nippon Racing Engine)導入直後の2014年は最大流量100kg/h(8000rpm以上)、2015年からは95kg/h(7600rpm以上)に設定され、以降、2020年まで鈴鹿と富士ではこの流量値が設定されてきた。2021年からはこの2つのコースでも他と同じ90kg(7200rpm以上)の設定に変更されている。

■オーバーテイク・システム:最大燃料流量10kg/h増量(90kg/h→100kg/h)。

作動合計時間上限:200秒間

ステアリングホイール上のボタンを押して作動開始、もう一度押して作動停止。

一度作動→オフにした瞬間からの作動不能時間(インターバルタイム)は、オートポリスでは100秒。

- OTS作動時は、エンジン回転7200rpmあたりで頭打ちになっていた「出力」、ドライバーの体感としてはトルク上昇による加速感が、まず8000rpmまで伸び、そこからエンジンの「力」が11%上乗せされたまま加速が続く。ドライバーが体感するこの「力」はすなわちエンジン・トルク(回転力)であって、上(燃料リストリクター作動=流量が一定にコントロールされる領域)は、トルクが10%強増え、そのまま回転上限までの「出力一定」状態が燃料増量分=11%だけ維持される。概算で出力が60ps近く増える状態になる。すなわちその回転域から落ちない速度・ギアポジションでは、コーナーでの脱出加速から最終到達速度までこの出力増分が加速のための「駆動力」に上乗せされる。

- ドライビングとしては、直線全体の加速(余裕駆動力)が強まり、先に待っているコーナーへのアプローチで速度が高まる、ということは、ブレーキングはその分だけ手前から始めないと、そのコーナーにターンインし、旋回することができる速度まで減速できない。OTSを作動させた時にはこの感覚の調整も要求される。

- 後方を追走している側は、前走車がOTSを発動させれば加速が段付き状に強まるので、それがわかり、どう対応するかを判断することは可能なはず。先行する側は、「ここで使ってきそうだ」と思ったら“ディフェンス”OTSを発動させる手もあり、実際にそうしたケースが増えているが、後続車両のドライバーは早めにOTSを切ると、お互いの作動不能時間が終わるのが自車のほうが早くなるので、そこで仕掛ける、といった駆け引きが生まれている。

- このオーバーテイク・システム(OTS)の発動を知る方法としてはSFgoアプリのテレメトリーデータになるのだが、それぞれの車両を選択表示させた上で、その画面を注視することが必要。しかしそこにアプリ上の伝送遅れ時間が、通信環境にもよるが、何十秒間かある。

- チームとドライバーの無線交信の中で、直前・直後の車両のOTS関連情報を知らせる、問い合わせるケースが多くなっている。ドライバーからは「(直接競い合っている)車両・ドライバーがOTSを発動させたかを問い合わせる交信もあるが、SFgoには伝送遅延時間があり、即応が難しい。むしろ「(相手は)残り何秒?」が、競争の組み立ての中では意味が大きい。

- ロールバー前面LEDは、当初、緑色。残り作動時間20秒からは赤色。インターバルタイム中の点滅も引き続き表示される。残り時間がなくなると消灯。作動の状態にある時は、ロールバー上とリアのLED表示は「遅い点滅」。車両電源ONでエンジンが止まっていると、緑赤交互点滅。また予選アタック時にドライバー自身がその意思を外部に表示したい時には、このLEDを点滅させる「Qライト」機能も使用可。

で、オートポリスという舞台では…

- 最も標高が低い位置にあるT(ターン)11~12の立ち上がりから作動させて、登り勾配のコーナー立ち上がり加速を強め、最終コーナーからメインストレート終端近くでブレーキングを開始するところまで使うのが、タイム短縮効果が最も大きいと思われる。短めに使うのであれば、最終コーナー手前T16後半の左120R立ち上がりで作動開始、メインストレート終端手前まで、あるいはその先、下り坂でも加速を続けるので、勾配のボトムで待ち受けるT3手前まで作動を続ける、といった使い方も競り合いの中で速度の伸び効果を期待できそうだ。

- T11-12の立ち上がりからメインストレート終端手前まで連続作動させると、レースラップ(ドライ路面)で1回の使用が50秒ほどになりそう。最終コーナー手前からだと15秒程度か。作動時間上限が200秒間なので、長く使っても4、5回、競り合いの中など「加速をちょっと強めたい」という短時間の作動ならばその倍程度の回数は使うことができ、OTS・LEDを点滅させて走り、競う姿を各所で目撃することができそうだ。

- 一度作動させてしまうとその後100秒間作動不可、ということは、オートポリスはレースでのラップタイムが90秒強なので、一度使った後は1周と少し、例えばストレートエンドまで使った場合は次の周回のセクター1先まで、実質的にはT6を回り込んだ先の登り勾配にかかるまでは使えない、という計算になる。

- 順位争いをしている車両の一方がピットインしたところで、コース上に残った車両がOTSによる出力向上効果を使ってタイムを削り取り、そこでピットに飛び込む、という「オーバーカット」を狙った使い方もしたいところで、その場合は登り勾配になるT6立ち上がりかT8の中から使い始めてもいいし、もちろんT11-12立ち上がりから最終コーナーへのアプローチまで、が「使いどころ」になるだろう。最終コーナー手前で止めておけば、アウトラップのセクター3では作動可能になるので、後続車両が接近してきても、そこからストレートまでのディフェンス使用も可能になる。

- ドライビングとしては、直線全体の加速(余裕駆動力)が強まり、先に待っているコーナーへのアプローチで速度が高まる、ということは、ブレーキングはその分だけ手前から始めないと、そのコーナーにターンインし、旋回することができる速度まで減速できない。OTSを作動させた時にはこの感覚の調整も要求される。オートポリスの場合、まず1コーナー、そして3コーナー、セカンドヘアピン(T10)のそれぞれアプローチがそのポイント。そして上りセクション後半のT15-16の左コーナーへのパワーオンも、タイヤの状況などによって「プッシュ・アンダーステア」、つまり加速に入ってリアから押し出されるように旋回円が膨らむ挙動が現れやすい。

photo:JRP

レース中のタイヤ交換ピットストップについて

■ピットレーン速度制限:60km/h

■レース中ピットレーン走行+停止発進によるロスタイム: オートポリスのピットレーンに進入して速度制限区間が始まるのはシケイン状の入路の最初の左カーブを曲がったところ、左右の縁石が切り替わるところに引かれた線であり、出口側の速度制限解除はピットビル端のパドックとの通路の幅中央・ピットウォール端で、この区間の長さをGoogle Map上で測ると317mと短め。これを時速60kmで走行し、途中に停止・発進が入った走行時間の机上概算値はおよそ20秒。これにピットロード手前の減速と本コースに戻る加速のロスを加えた走行時間と、レーシングスピードでメインストレートを駆け抜けた場合との差、いわゆる「ピットインによるロスタイム」は24〜25秒ほどと推定される。これにピット作業のための静止時間、現状のタイヤ4輪交換だけであれば7〜8秒を加え、さらにコールド状態で装着、走り出したタイヤが温まって粘着状態になるまで、路面温度にもよるが1周弱で失うタイム、おおよそ1秒ほどを加えた最小で32秒、若干のマージンを見て32〜34秒ほどが、ピットストップに”消費”される時間となる。

■ピットストップ: ピットレーンでの作業が認められる要員は6名まで。ただし1名は「車両誘導要員」として、いわゆる“ロリポップ“を手にしての誘導に専念することが求められる。したがってタイヤ交換に関われるメカニックは5名となる。この人数の中でタイヤ交換以外の作業時間を削り取るべく、まず前側ジャッキアップを自動化。車両ノーズの進入を接触センサーなどで検出して空圧(正確には、圧縮窒素ボンベからのガス圧力で伸縮する)シリンダーを伸ばしてリフトさせる。後側は人手で空圧ジャッキ挿入後、リフトを自動化。どちらも空圧を抜けば車両重量でジャッキが“落ちる”、という手法が2018年後半から急速に普及した。前側に自動上昇ジャッキを使うことで、後のジャッキ(これも空圧作動が普及)の挿入・上昇の作業に1名が付き、残り4名は各輪の場所で待機して車両が滑り込んできたら一気に4輪交換に入る。前輪側の一人が作業終了して移動、反対側の作業完了を確認した瞬間にフロントジャッキを落とし、リアは専任者が同様にジャッキダウンして、発進…というプロセスになる。ここで、誰がどう動くかのフォーメーションは、各チームの知恵と練習の成果が現れるところ。

こうした作業手順でタイヤ4輪交換に必要な静止時間は、車両停止の瞬間から作業終了してジャッキを“落とし”、ドライバーがクラッチを繋ぐ瞬間まで、何も支障が起こらずに進めば最速6秒程度、なのだが、近年の実績ではスムーズに進んだケースで実質7秒、ちょっと何か遅れが生じると8秒かそれ以上を費やしたピットストップ事例も少なからず見受けている。

【ご参考①】

SF goのオンボード映像と車両データから、「今日のトップフォーミュラマシンは正面から5m/s(18km/h)ほどの風が吹く中のコーナリングでは、対気速度の2乗に比例して増減するダウンフォースによって、タイヤ荷重が増えることで摩擦力(グリップ)が増え、旋回時に支えられる遠心加速度力がその分だけ増えることによって、旋回速度が10km/h前後高まる。」「逆に背風が入ると、ダウンフォースが低下、タイヤ摩擦力も低下するから大変」という簡単な解析を試みた記事が、AUTOSPORT誌2025年6月号p.82〜85に「風を解く。」と言うタイトルで掲載されています。

photo:JRP

【ご参考②】

◆オートポリス インターナショナルレーシングコースのセクター平均速度

*2020年スーパーフォーミュラ第4戦・予選最速タイム(野尻智紀)=現在のSFコースレコードにて計算

| セクタータイム[秒] | 区間距離[m] | 平均速度 [km/h] | 1周タイム比率[%] | |

| セクター1 | 17.066 | 1089.0 | 229.720 | 20.3 |

| セクター2 | 27.255 | 1472.44 | 194.488 | 32.4 |

| セクター3 | 39.819 | 2112.56 | 190.995 | 47.3 |

| 周回 | 84.140 | 4674.0 | 199.981 | (100) |

- セクター1は、コントロールタワー前の計時ラインからストレート、T1〜下り240RのT2先まで。

- セクター2は、T3〜T4〜T5〜T6の連続から上りT7〜T8〜T9の中速連続を駆け上がってT10ヘアピンの入口まで。

- セクター3は、いったん駆け下ってT11〜T12を回り込み、上りの連続コーナー4つを抜けて最終のT17+18を切り返し、直線を立ち上がって計時ラインまで。

- ちなみに、2018年第2戦予選・SF14(小林可夢偉)による最速ラップと比較すると、

セクター1:+0.002秒, セクター2: −0.383秒, セクター3: −1.278秒 となっていて、低中速コーナー(SFにとって)が連続する区間においてSF19のパフォーマンスが向上していることが現れている。

オートポリスという“舞台”

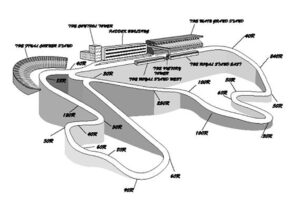

国内の他のサーキットとは、レイアウトも路面もかなり違い、セッティングの応用が難しいコースである。スーパーフォーミュラの予選最速レベルの平均速度が約199km/hと、日本国内のパーマネントサーキットでSFが走るコースの中では、ミドルスピードのサーキットである。同時にこのコースの特徴は、山岳地の片斜面に造成され、アップダウンがきつい。その意味ではスポーツランドSUGOに近い雰囲気、と言えなくもない。

しかしオートポリスの場合、メインストレートがコースで最も標高が高く、そこから一気に駆け下りて行き、斜面の下の方に折れ曲がりセクション、そして登り勾配面に右左のコーナーが次々に現れる。そして最終コーナーが勾配の最後で回り込んだ先で一度切り返してメインストレートに戻る、という独特のレイアウト。ピットレーンもストレートへの立ち上がりで左に分岐し、車両の左側面にピットボックス、作業エリアが並ぶ、SFが走るサーキットでは唯一の配置である。

また阿蘇外輪山の山腹に位置する、という立地であって、標高は800mとSF他国内トップカテゴリーのレースが行われるサーキットとしては最も高い。したがって大気圧も低くなるが、SFが搭載するNRE(ニッポン・レーシング・エンジン)はターボ過給エンジンであり、吸入空気の密度が低くなってもその分だけ圧縮仕事を増やすことでエンジン出力そのものは低下しない。しかしターボチャージャーで吸入空気を大気圧の3倍レベルまで圧縮する中で、コンプレッサー(遠心式圧縮機:インペラー、すなわち羽根車を回転させて内周側から外周側へ、気体に運動エネルギーを与えて送り出し、その先の外周円環部で圧力を得る)の回転速度は低地よりも高くなり、インペラーからの剥離流が発生するサージングなど圧縮仕事の限界に近づくと同時に、圧縮後の空気温度も上昇する。したがって現在のNREに組み合わされているターボチャージャーの仕様、そして圧縮気を冷却するインタークーラー(車体右側面のサイドポッド内を占有する)の容量などは、オートポリスでの走行を前提に選定されている。

このコースの各パートをざっと復習しておくと (市販車で走った記憶も重ね合わせつつ) …

オートポリス・インターナショナルレーシングコース

メインストレート~T(ターン)1・右40R: 言うまでもなく、ストレート終端から1コーナー(T1)への飛び込み、さらに回り込みまでが、追い抜きを試みる時の最大のポイント。1コーナーへのアプローチでインに入るのが前に出ようとするトライの定石ではあるが、ここではその先が一気に下り勾配に移り、かつ緩く右にキンク(折れ曲がり)しているだけの右240R(T2)に続くので、アウト側から並んだ並走状態で1コーナーを回っても、その先、さらに並走を続けて速度を乗せてT3までにどちらが前に出るか、というシーンが演じられることも少なくない。またストレート後半の路面にはうねりがあり、その先に待つT1は入口内側には縁石に向かってカント(断面勾配)があるが、アウト側から回り込もうとすると下り勾配の始まりとあいまって外輪の踏ん張りが効きにくく、アウト側縁石を踏み越えて土煙を上げる、というシーンも見られる。

T3・右50R~T4-5・左50-60R〜T6・右30R: 一気に駆け下った“奥”に現れる右への回り込みコーナーがT3。その先、T4-T5が切り返しての左ターン(50R-60Rの複合)、中間でいったんアウトにはらみつつ一連の左旋回として処理、さらにこの一連の連続コーナーの「底」を30Rというタイトな半径、しかも180度グルッと回り込んで浅い登りに向かうT6、という流れを組み立てる必要がある。この体勢を整えるのがT3へのアプローチなのである。

T7・右100R~T8・左100R: T6脱出から登りに変わる。いったん右に頭を振ったところ(T7)から、このコースの中では「高速回り込みコーナー」と言えるT8、左100Rへ。登りが続くので旋回も重要だが、T6立ち上がりからいかにスピードを乗せて回り込んでいくかがポイント。上り坂で後輪荷重になる中、さらに駆動も強く掛けているので、意外に姿勢を乱しやすいコーナーである。とくに路面がウェットになると、斜面に沿って水が流れる中にコースがあることなどから水膜が形成されて旋回ハイドロプレーニングに見舞われやすく、一昨年、ヘビーウェット路面で行われたフリー走行、さらに予選でも、走り始めてすぐにこの地点で簡単にコースアウト、そのまま濡れたグリーンの上を滑走してクラッシュ、というアクシデントが複数発生している。

T9・右250R~T10・左30R: 浅い(このコースとしては)登りの突き当りにヘアピン(T10)が待っている。このコーナーをピークに下りに転じるのだが、斜面にヘアピンコーナーが“貼り付けられた”形なので、コーナーをターンインするまでは登り勾配、エイペックスにアプローチすべくタイトに回り込むと下り勾配に移行する。コーナーに飛び込むところでは出口側の下り坂が見えない。しかし速度が一気に落ちるので、競り合いの中ではコース幅の中でお互いのポジション争いが厳しくなる。しかしうまくターンインの動きを作っておかないと、エイペックスに向かう向き変え~回り込みの動きが足りなくなる…というところで路面が下り勾配に変化する。つまりクルマが外にはらみやすい。しかしここから先は長くはないとはいえ、下りの直線。一気に加速に移りたいところ。かなり意地悪なパートである。

T11・右60R-T12・右90R: T10先の下り直線は、じつは下りの勾配としては2コーナー先よりきつく、このコース最大となる10%もある。その先に待っている、コースで最も標高が低い位置にある右―右の連続コーナー。いうならば「すり鉢の底」を回り込むような場所だが、路面としてはすり鉢のように外上がり断面傾斜ではなく、クルマにとっては外(左)が下がる斜面に貼り付けられたコーナー。下り直線を一気に強く加速しているところに現れるので、飛び込みの速度コントロールが厳しくなる。そこからT11を回り込み、外にはらんで登り勾配にかかりながらT12へと、一連の流れるような動きで右旋回が続く。それぞれの半径(R)の数字で見るよりスピードを乗せて旋回してゆき、横G(遠心力)が強く加わってくる複合コーナーである。

T13・左80R~T14・右50-60R~T15・左40R〜T16・左50-120R: T12立ち上がりから一気に登り勾配にかかる。まさに斜面に連続コーナーが貼りついているセクション。登りの勾配は7.2%ある。T12立ち上がりから駆動力をかけて短く加速し、そこからの斜面が変わる中を回り込んで、切り返して、また回り込んで、というリズムを、しかもただ曲がるだけでなく登り勾配の中でクルマをエンジンの力で押し出しつつ、アクセルの戻し~一定(回り込み)~旋回の中から蹴り出し…というリズムを、コーナーの回り込み量と深さ、その先に待っている次の回り込みまでイメージに入れて、ドライビングを組み立てることが求められる。しかしそれだけに、ただの連続コーナーではなく、しかも「つづら折れ」的な我慢の要る回り込みでもなく、旋回の中に駆動(蹴り出し)をうまく連携させることでスピードを乗せることができ、差が詰まる/開く場所でもある。マシン特性としては、フロントの回り込みが弱くなると苦しい。

このT15の中から登り勾配は2.0%に減少、T16を回り込みつつ外に膨らんで速度を乗せて行きたいが、T15-16で左加速旋回に入るところで前方はブラインドコーナー。運動エネルギーを乗せつつバランスを保つのが難しいポイントであり、SFクラスの速くエンジン出力も大きい車両になるとコースアウトしやすい。

T17・85R~T18・37.9R; 登り斜面の終わり、コーナーとしては曲がり始めたところで勾配がフラットになる中で右にグルッと回り込んでゆくT17。ここを回り込む動きを作る段階ではストレートは見えない。しかも右旋回から左旋回へと切り返してT18をかすめながら、メインストレートの加速に入ってゆく。その脱出で効率よく速度が乗ってゆくようにするためには、意外にリズムが難しい右回り込み~切り返しなのである。

(両角岳彦)

.jpg)

コメント